Wie KI Ihre Marke sieht …

… und warum das für Ihre Kommunikation immer wichtiger wird.

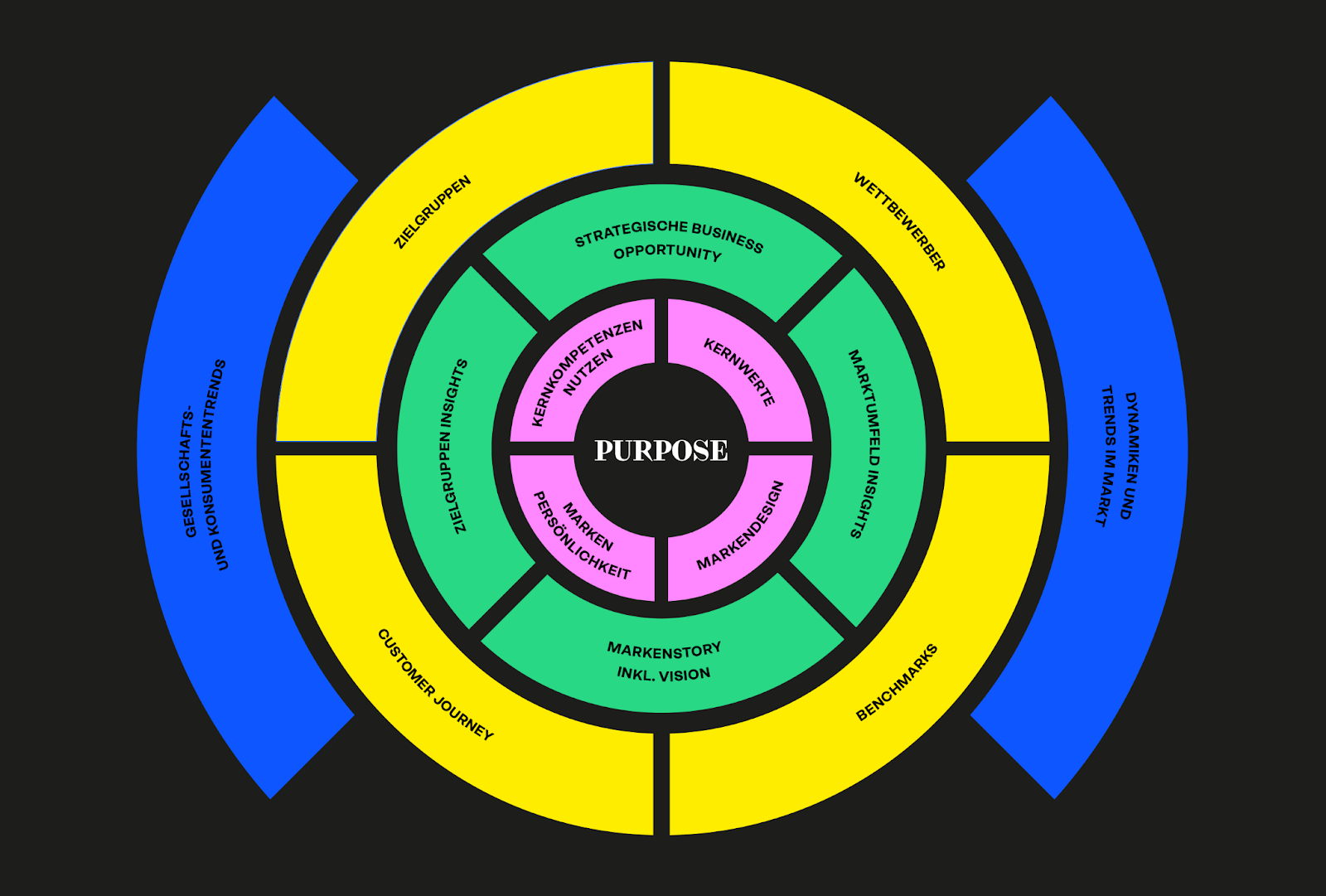

Mithilfe neuester KI-Technologie haben wir in wenigen Minuten einen

neutralen Blick auf Ihre Marke geworfen – auf Basis des B8 Brand

Holosphere Models, das von Purpose und Kernwerten bis hin zu Trends und

Marktdynamik alle Facetten einer Marke beleuchtet.

Warum ist das

interessant? Bald wird SEO immer stärker durch KI-Optimierung geprägt

sein. Dann zählt nicht nur, wie Ihre Zielgruppen Sie wahrnehmen, sondern

auch, wie KI-Algorithmen Ihre Marke einstufen – und genau das zeigen wir

Ihnen hier.

Schauen Sie sich an, wie die KI die von ihr

recherchierten Informationen den einzelnen Segmenten der Brand Holosphere

zuordnet. So bekommen Sie einen ersten Eindruck, welches Fremdbild KI

Ihnen heute schon zuschreibt.

Purpose

Im Zentrum des Brand Holosphere Modell steht die essentielle Identität der Marke: der Purpose, die Mission, das "Why" im Sinne des Golden Circle.

Die KEA-BW hat den klaren Purpose, als Landesenergieagentur Baden-Württembergs Klimaschutzmaßnahmen voranzubringen und Akteure dabei zu unterstützen. Gegründet 1994 auf Initiative der Landesregierung, versteht sie sich als zentrale Institution, die informiert, motiviert und unterstützt – vor allem Kommunen – bei konkreten Projekten und strategischen Fragen des Klimaschutzes. Ihr Kernzweck liegt darin, einen Beitrag zu leisten, dass Baden-Württemberg seine Klimaschutzziele erreicht und Maßnahmen zur Klimaanpassung umgesetzt werden. Als unabhängige GmbH in Landeshand wird sie überwiegend durch das Umweltministerium finanziert, was ihren gemeinwohlorientierten Auftrag unterstreicht. Sie agiert als Impulsgeberin in der Energiewende und als Dienstleister vom Land fürs Land, um die Transformation hin zur Klimaneutralität (BW strebt diese bis 2040 an) aktiv zu unterstützen.

- Wissenstransfer & Beratung: KEA-BW stellt Kommunen, Unternehmen und Bürgern Know-how zur Verfügung, um Emissionen zu senken.

- Netzwerkfunktion: Als Schnittstelle vernetzt sie Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Interesse des Klimaschutzes.

- Umsetzungshilfe: Durch Projekte und Förderprogramme treibt sie die praktische Umsetzung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in allen Regionen voran.

Identitätssphäre

Die Identität einer Marke repräsentiert die ihr zugrundeliegende Innensicht interner Interessengruppen. Die Identitätssphäre steht im Zentrum der Marke und kann als identitätsorientierte Perspektive des Modells verstanden werden. Die essenziellen Merkmale der Identität sind langfristig stabil und sollen sich auch unter Einfluss externer Faktoren nicht verändern. Sie verdienen daher eine isolierte Betrachtung und Darstellung.

Identitätssphäre für KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW)

-

Kernkompetenzen / Nutzen

Die Marke KEA-BW verfügt über vielfältige Kernkompetenzen rund um Energie und Klimaschutz. Sie hat ihre Expertise in thematischen Kompetenzzentren gebündelt, die die zentralen Handlungsfelder abdecken. Dazu zählen etwa:

- Kommunaler Klimaschutz: Beratung von Städten und Gemeinden bei Klimaschutzkonzepten, z.B. Unterstützung bei Wärmeplanung und CO₂-Bilanzen.

- Energiemanagement: Einführung von Energiemanagement-Systemen in öffentlichen Liegenschaften, Schulungen und Monitoring für effiziente Energieverwendung.

- Wärmewende: Fachwissen zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, inkl. Sanierungsstrategien und innovativen Nahwärme-Lösungen.

- Contracting: Entwicklung von Modellen für Energiedienstleistungen (Energie-Contracting) zur Finanzierung und Realisierung von Effizienzmaßnahmen.

- Zukunft Altbau: Informationsprogramm für energetische Sanierung von Bestandsgebäuden, um Eigentümer für Klimaschutz im Gebäudesektor zu gewinnen.

-

Kernwerte

Die Kernwerte der KEA-BW prägen ihre Identität und ihr Handeln. Das Unternehmen agiert aus Überzeugung und in großer Verantwortung für eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft. Zentral ist ihre Gemeinwohlorientierung: Sie arbeitet nicht gewinnorientiert, sondern im Dienste des Landes und ist dabei ausdrücklich unabhängig von Partikularinteressen – weder private Unternehmen noch staatliche Stellen können die fachliche Beratung verzerren. Diese Unabhängigkeit wird durch die öffentliche Finanzierung untermauert. Zudem bekennt sich die KEA-BW zu umfassender Nachhaltigkeit: Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte werden in der täglichen Arbeit berücksichtigt. Transparenz und Wertschätzung im Umgang mit Partnern und Kunden sind ebenfalls fest verankert, was Vertrauen schafft.

- Nachhaltigkeits-Charta: Durch die Unterzeichnung der WIN-Charta Baden-Württemberg hat KEA-BW ein klares Bekenntnis zu ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung abgegeben.

- Klimabündnis: Als Gründungsmitglied des Klimabündnis Baden-Württemberg unterstreicht sie ihr Engagement für aktiven Klimaschutz und Kooperation mit dem Umweltministerium.

- Teamkultur: Intern wie extern wird ein vertrauensvoller, partnerschaftlicher Umgang gepflegt – Kollaboration und Respekt gelten als Grundwerte im Netzwerk der KEA-BW.

-

Markenpersönlichkeit

Die Markenpersönlichkeit der KEA-BW lässt sich als kompetent, engagiert und vernetzend beschreiben. Als Organisation tritt sie in der Rolle einer Expertin und Ratgeberin auf, die sachlich fundiertes Wissen mit praxisnaher Hilfe verbindet. Ihre Selbstbeschreibung als „unabhängiger Dienstleister und Vordenker rund um Klimaschutz… – vom Land fürs Land“ spiegelt eine Persönlichkeit wider, die visionär (vorwärtsdenkend) und zugleich bodenständig im Dienste der Region ist. Die KEA-BW gibt sich hilfsbereit und lösungsorientiert – sie „hilft gerne weiter“, wie im Pressebereich betont wird, was einen freundlichen, serviceorientierten Charakter zeigt. Gleichzeitig ist sie pionierhaft: Als Vordenkerin scheut sie nicht davor zurück, neue Wege zu gehen (z.B. frühe Initiativen für kommunales Energiemanagement oder aktuelle Pilotprojekte im Bereich erneuerbarer Energien).

- Vertrauenswürdig & unabhängig: Durch ihre neutrale Aufstellung genießt die KEA-BW das Image einer vertrauenswürdigen Beraterin, der Kommunen und Partner auf Augenhöhe begegnen können.

- Kompetent & glaubwürdig: Mit ihrem breiten Expertenwissen und über 30 Jahren Erfahrung gilt die KEA-BW als Autorität in Sachen Klimaschutz im Land, ohne elitär aufzutreten.

- Netzwerkerin & Enabler: Die Marke verkörpert eine vernetzende Persönlichkeit – sie bringt unterschiedliche Akteure zusammen und befähigt diese, selbst aktiv zu werden, was auf eine kooperative, motivierende Art schließen lässt.

-

Markendesign

Das Markendesign der KEA-BW unterstreicht ihren öffentlichen Auftrag und die Themen Klimaschutz & Energie. Bereits der Name „Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg“ als Wortmarke ist programmatisch und signalisiert deutlich, wofür die Marke steht. Das Akronym KEA-BW hat sich als kurzer Brandname etabliert, der in der Kommunikation prägnant genutzt wird. Visuell setzt die Organisation auf ein sachliches, vertrauenserweckendes Design. Ihr Logo – in dem der Schriftzug KEA-BW erscheint – wird häufig in Verbindung mit dem Landeswappen bzw. dem Logo des Umweltministeriums gezeigt, was die enge Anbindung an das Land betont und staatliche Seriosität vermittelt. Farblich dominiert ein frisches Grün und Blau, typisch für Umwelt- und Energiethemen, um Assoziationen an Nachhaltigkeit und Technologie zu wecken (etwa in Publikationen und auf der Website).

- Claim „vom Land fürs Land“: Dieser Slogan wird konsistent verwendet und findet sich in Text und Bild wieder. Er transportiert Heimatverbundenheit und den Servicegedanken im Design der Kommunikationsmittel.

- Bildwelt: Die KEA-BW arbeitet mit Bildern von Landschaften, erneuerbaren Energieanlagen und Menschen vor Ort (z.B. Solarpanels, Windräder, kommunale Szenen), um Nachhaltigkeit und Praxisbezug zu visualisieren.

- Medien und Materialien: In Broschüren, Infografiken und Online-Auftritten wird eine klare, informative Gestaltung gewählt – übersichtliche Grafiken zu Energie- und CO₂-Themen und einheitliche Typografie stärken den Wiedererkennungswert der Marke.

Positionierungssphäre

In der Positionierungssphäre wird die Interpretation der Identität mit dem Ziel der Identifikation auf Konsumentenseite und der Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb vorgenommen. Ein für die Erarbeitung zentrales Modul der Positionierungssphäre ist die Strategic Opportunity als Fazit aus Kundenbedürfnissen einerseits und Wettbewerbssituation andererseits.

Positionierungssphäre für KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW)

-

Zielgruppen-Insights

Die Zielgruppen-Insights zeigen, dass KEA-BW genau versteht, welche Bedürfnisse und Motivationen die unterschiedlichen Adressaten haben. Hauptzielgruppe sind die Kommunen – von der kleinen Gemeinde bis zur Großstadt – die vor der Herausforderung stehen, ambitionierte Klimaschutzziele lokal umzusetzen oft bei begrenzten Ressourcen. Ein Insight ist, dass viele Kommunen fachliche Unterstützung benötigen, um komplexe Aufgaben wie z.B. die verpflichtende Wärmeplanung zu bewältigen (seit 2020 müssen große Städte in BW solche Pläne vorlegen). KEA-BW erkennt, dass es neben technischen Lösungen auch auf Akzeptanz und Motivation ankommt: Durch Beratung vor Ort und den Dialog auf Augenhöhe konnte sie in der Vergangenheit Vertrauen schaffen und Klimaschutz in der kommunalen Praxis verankern. Weitere Zielgruppen sind Multiplikatoren (etwa Energieberater, Klimaschutzmanager), Umsetzer (Handwerk, Planer) sowie die Bürgerinnen und Bürger selbst. Ein zentrales Insight hier: Informationsbedürfnis und Sensibilisierung – viele Bürger wissen zwar um die Klimakrise, brauchen aber konkrete Hinweise, wie sie im Alltag oder Haus etwas tun können. Daher setzt KEA-BW auf leicht verständliche Info-Angebote (z.B. Zukunft Altbau für Hausbesitzer).

- Wirtschaft & Verbände: Auch kleine und mittlere Unternehmen und Branchenverbände gehören zur Zielgruppe. Insight: Sie sehen im Klimaschutz zunehmend wirtschaftliche Chancen (Energieeinsparungen, neue Märkte), benötigen aber Know-how, um diese zu nutzen – die KEA-BW berät sie entsprechend.

- Landespolitik & Verwaltung: Ministerien und Behörden greifen auf KEA-Expertise zurück, um Programme wirkungsvoll zu gestalten. Insight: Eine evidenzbasierte neutrale Beratung hilft der Politik, Maßnahmen passgenau zu entwickeln (z.B. Förderprogramme, Gesetze), weshalb KEA-BW als verlängerte Werkbank der Klimapolitik dient.

- Alle Bürger (Endverbraucher): Insight: Gesellschaftlicher Klimaschutzwille ist vorhanden, aber es braucht praktische Unterstützung (Beratung zu PV, Wärmepumpen, Fördermitteln). KEA-BW adressiert dies durch Publikationen, Kampagnen und die Zusammenarbeit mit Verbraucherzentralen, um Hemmschwellen abzubauen.

-

Marktumfeld-Insights

Im Marktumfeld der KEA-BW zeigen sich mehrere wichtige Insights. Zum einen operiert sie in einem Gefüge aus öffentlichen und privaten Akteuren im Energiesektor. In Baden-Württemberg existiert ein Netzwerk regionaler Energieagenturen (rund 30 auf Landkreisebene), die teils ähnliche Aufgaben auf lokaler Ebene wahrnehmen. Anstatt in Konkurrenz zu treten, unterstützt und koordiniert KEA-BW diese Regionalagenturen, was ein Insight zur Erfolgsstrategie offenbart: Kooperation statt Konfrontation stärkt die Wirkkraft im Markt. Auf nationaler Ebene ist das Marktumfeld geprägt von Institutionen wie der Deutschen Energie-Agentur (dena) und in anderen Bundesländern vergleichbaren Landesagenturen – ein Indikator dafür, dass Energieagenturen inzwischen ein etablierter Bestandteil der Klimaschutz-Infrastruktur sind. In Baden-Württemberg selbst wird der Markt stark von der Politik beeinflusst: Ambitionierte Landesziele (Klimaneutralität bis 2040) und Gesetzesinitiativen (z.B. die Solarpflicht auf Neubauten) treiben Nachfrage nach Beratung und Projekten. Insight: KEA-BW profitiert davon, dass Klimaschutz politisch priorisiert wird – ihr Markt (die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen) wächst durch neue Programme und Pflichten. Gleichzeitig ist das industrielle Umfeld im Südwesten spezifisch: BW ist Automobil- und Maschinenbau-Land, daher sind Effizienzsteigerungen in Unternehmen und der Umstieg auf Erneuerbare zentrale Themen.

- Wettbewerbsumfeld: Neben öffentlichen Akteuren gibt es private Beratungsunternehmen und Ingenieurbüros, die Kommunen und Firmen beraten. Insight: KEA-BW kann sich hier über ihren neutralen Status und die Finanzierung durch öffentliche Mittel differenzieren – sie muss keine Gewinne erzielen, was im Umfeld als Alleinstellungsmerkmal (unabhängige Expertise) wahrgenommen wird.

- Fördermittel & Programme: Der Markt wird auch durch verfügbare Fördergelder bestimmt. In den letzten Jahren gab es z.B. Bundesförderungen für kommunalen Klimaschutz. Insight: KEA-BW positioniert sich als Mittler zwischen Fördermittelgebern und -nehmern – sie hilft Kommunen, passende Programme zu finden und abzurufen, was ihr im Markt einen wichtigen Platz sichert.

- Technologie- und Branchentrends:** Energiewirtschaftliche Trends** – von Solarboom bis Elektromobilität – beeinflussen das Marktumfeld. KEA-BW beobachtet den Markt kontinuierlich, ein Insight ist, dass Flexibilität nötig ist: Sie hat z.B. neue Themen (Speicher, Wasserstoff, digitale Tools) auf dem Schirm, um ihr Angebot laufend an den Wandel im Umfeld anzupassen.

-

Strategische Business Opportunity

Die KEA-BW nutzt strategische Business Opportunities, die sich aus den dynamischen Entwicklungen im Klimabereich ergeben. Eine zentrale Chance erkannte sie im beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien: Um die politischen Ziele (z.B. deutlich mehr Wind- und Solarenergie in BW) zu erreichen, etablierte sie 2023 den neuen Fachbereich Erneuerbare BW als One-Stop-Agency. Diese strategische Erweiterung ermöglicht es, Gemeinden und Projektierern gebündelte Unterstützung für Windpark- und Solarpark-Projekte zu bieten – eine Opportunität, da hier enormer Nachholbedarf herrscht (BW hinkte beim Windkraftausbau hinterher). Ähnlich strategisch reagierte KEA-BW bereits 2018 auf die wachsende Bedeutung der Verkehrswende, indem sie den Bereich Nachhaltige Mobilität aufbaute und mit dem Verkehrsministerium kooperiert. So konnten neue Dienstleistungen (z.B. Beratung zu kommunalen Verkehrskonzepten) angeboten werden, was die Marke in weitere Felder ausdehnt.

- Neue gesetzliche Pflichten als Chance: Jede neue Klimaschutz-Auflage für Kommunen oder Unternehmen schafft Beratungsbedarf. Beispiel: die verpflichtende Wärmeplanung für große Städte. KEA-BW hat dies als Opportunity erkannt und positioniert sich als kompetenter Begleiter für alle Gemeinden beim Erstellen und Umsetzen solcher Pläne – damit kann sie ihre Reichweite und Relevanz steigern.

- Integration zusätzlicher Kompetenzen: Ab 2025 wird die WBW-Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung als neuer Fachbereich integriert. Diese Erweiterung in Richtung Klimaanpassung (Gewässerökologie, Hochwasserschutz) stellt eine strategische Chance dar, um das Portfolio zu erweitern und auf steigende Nachfrage nach Anpassungsmaßnahmen zu reagieren.

- Digitalisierung & Skalierung: Die verstärkte Nutzung digitaler Formate (Webinare, Online-Tools) hat sich als Opportunity erwiesen, um mehr Zielgruppen effizient zu erreichen. KEA-BW hat z.B. mit Online-Seminaren hunderte Kommunen gleichzeitig schulen können – ein strategischer Vorteil, der neue Skaleneffekte bringt und die Marktpräsenz erhöht.

-

Brand Story inkl. Vision

Die Brand Story der KEA-BW reicht über drei Jahrzehnte zurück und zeigt eine kontinuierliche Anpassung an die Anforderungen des Klimaschutzes. 1994 wurde sie als gemeinsames Projekt des Landes Baden-Württemberg mit Energieversorgern, Verbänden und der Landesbank gegründet – damals ein Pionierakt, um Klimaschutz institutionalisiert anzugehen. In der Anfangsphase lag der Fokus stark auf kommunalem Energiemanagement: Mit nur fünf Mitarbeitern startete man, fuhr in Kommunen zu den Heizungskellern der Rathäuser und optimierte mit Hausmeistern die Heizungsanlagen. Diese pragmatische „Basisarbeit“ prägt das Selbstverständnis bis heute. 2006 übernahm Dr. Volker Kienzlen als Geschäftsführer die Leitung und erweiterte die Aufgaben – neben kommunalen Klimakonzepten rückten nun auch Projekte mit Unternehmen in den Blick. Ein Meilenstein der Story ist 2015: In diesem Jahr wurde die KEA-BW grundlegend umstrukturiert, das Land übernahm alle Geschäftsanteile und wandelte die Agentur zur echten Landesenergieagentur um. Seit 2016 arbeitet KEA-BW fast ausschließlich öffentlich beauftragt und kaum noch marktgetrieben, was einen Wendepunkt markiert – weg vom Wettbewerb hin zur Fokussierung auf den Klimaschutzauftrag. Dadurch stieg die Finanzierung durch Landesmittel und es eröffneten sich neue Handlungsfelder. 2018 kam der Bereich Nachhaltige Mobilität hinzu, 2020 wurde KEA-BW Gründungsmitglied des Klimabündnis BW (ein Zeichen ihrer Vernetzung mit der Landespolitik). 2023 gründete sie die Abteilung Erneuerbare BW, um der Energiewende neuen Schub zu geben. Gleichzeitig unterstreicht die KEA-BW ihre Vorbildfunktion, indem sie interne Nachhaltigkeit lebt (Beitritt zur WIN-Charta 2018). Ihre Story ist auch eine Erfolgsgeschichte: Aus 5 Pionieren wurden ~80 Mitarbeiter, über 1200 Projekte wurden realisiert, wodurch Baden-Württemberg heute als einer der Vorreiter im Klimaschutz gilt.

- 30 Jahre Jubiläum: 2024 feierte die KEA-BW ihr 30-jähriges Bestehen – ein Anlass, die Erfolge (Vorreiterrolle BW, enormes Wachstum) herauszustellen und zugleich neue Herausforderungen anzugehen (Windkraft, Sanierungen).

- Stetiger Wandel: Die Brand Story zeigt, dass Wandel zum Markenkern gehört: von der Gründungsidee (kommunale Beratung) über Krisen & Kurswechsel (z.B. 2015) bis zur heutigen Breite an Themen hat sich KEA-BW immer weiterentwickelt, was ihr eine narrative Tiefe und Glaubwürdigkeit verleiht.

- Leitmotive: Konstante Leitmotive der Geschichte sind Unabhängigkeit, Innovation und Praxisnähe – von Anfang an als unabhängige Instanz gegründet, immer wieder innovative Projekte angestoßen und nah bei den Menschen gearbeitet. Diese Motive ziehen sich wie ein roter Faden durch die Markenstory.

Markt-Sphäre

Um die Marke sinnvoll in einen Kontext einordnen zu können, bedarf es der Betrachtung von Zielgruppen und Trends sowie Marktdynamik mit Blick auf den Wettbewerb.

Marktsphäre für KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW)

-

Zielgruppen

Die Zielgruppen der KEA-BW sind breit gefächert, aber klar definiert. Im Zentrum stehen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise): Sie sind die Hauptadressaten und Partner, da viele Klimaschutzmaßnahmen auf lokaler Ebene umgesetzt werden müssen. KEA-BW unterstützt Kommunen etwa bei der Entwicklung von Klimaschutzkonzepten, dem Aufbau von Wärmenetzen oder dem Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden. Weitere wichtige Zielgruppen sind Landesministerien und Behörden – insbesondere das Umweltministerium (als Auftraggeber) sowie z.B. das Verkehrsministerium. Sie greifen auf die Expertise der KEA-BW zurück, um Programme zu gestalten und wissenschaftlich fundierte Beratung für politische Entscheidungen zu erhalten. Im Bereich Wirtschaft adressiert die KEA-BW vor allem Unternehmen (KMU): Viele mittelständische Betriebe suchen Wege, Energie zu sparen oder erneuerbare Energien einzusetzen; hier bietet die KEA-BW Infoveranstaltungen, Netzwerkprojekte (z.B. Energieeffizienz-Netzwerke) und direkte Beratungen an. Auch kirchliche und soziale Einrichtungen (etwa Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Schulen, Kitas) zählen zur Zielgruppe, da sie ebenfalls Gebäude bewirtschaften und zum Klimaschutz beitragen können – KEA-BW hilft ihnen z.B. mit speziell zugeschnittenen Angeboten (Klimaschutz in Schulen, energieeffiziente Krankenhäuser etc.). Darüber hinaus richtet sich KEA-BW an die breite Öffentlichkeit, also Bürgerinnen und Bürger im Land: Durch Kampagnen (etwa Zukunft Altbau für Hausbesitzer) und Publikationen informiert sie private Haushalte über Möglichkeiten zum Energiesparen, Fördermittel oder klimafreundliche Mobilität.

- Verbände und Multiplikatoren: Branchenverbände (Handwerk, Industrie) und Multiplikatoren wie Energieberater oder Klimaschutzmanager der Kommunen sind ebenso Zielgruppen. KEA-BW schult und vernetzt diese, damit sie als Mittler in ihren jeweiligen Bereichen wirken können.

- Politik und Entscheidungsträger: Neben Ministerien auch Landtagsabgeordnete und kommunale Entscheidungsträger profitieren von KEA-Expertise, z.B. durch Hintergrundpapiere oder Fachvorträge, um informierte Entscheidungen zum Klimaschutz treffen zu können.

- Wissenschaft & Bildung: Indirekt gehört auch die Forschung (Universitäten, Fraunhofer-Institute etc.) und Bildungseinrichtungen zur erweiterten Zielgruppe. KEA-BW kooperiert in Projekten mit ihnen und stellt Daten bereit, sodass neueste Erkenntnisse in die Praxis einfließen und zugleich Praxisbedarfe in Forschungsprojekte rückgekoppelt werden.

-

Customer Journey

Die Customer Journey bzw. die Nutzerreise typischer KEA-BW-“Kunden” (Kommunen, Unternehmen, Bürger) verläuft in mehreren Phasen, die sorgfältig aufeinander abgestimmt sind.

- 1. Aufmerksamkeit & Erstkontakt: Zu Beginn steht meist die Sensibilisierung. Die KEA-BW erzeugt Aufmerksamkeit über Fachpublikationen, Pressearbeit, Social Media und insbesondere Veranstaltungen (z.B. Kongresse wie Nahwärme kompakt oder Webinar-Reihen). Interessenten werden so auf Angebote aufmerksam und erkennen einen Handlungsbedarf. Häufig erfolgt der Erstkontakt über die Website oder direkt bei Events, wo KEA-BW als kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen wird.

- 2. Beratung (Impulsphase): In der nächsten Phase tritt KEA-BW mit einer kostenlosen Initialberatung in Aktion. Für Kommunen gibt es z.B. Quick-Checks und Vor-Ort-Impulsgespräche, in denen konkrete Potenziale identifiziert werden. Diese niederschwellige Beratung senkt die Einstiegshürde und schafft Vertrauen. Auch Unternehmen oder Einrichtungen können solche Erstberatungen erhalten (z.B. eine Kurzanalyse des Energieverbrauchs).

- 3. Planung & Konzeptentwicklung: Aufbauend auf dem Erstkontakt folgt oft eine intensivere Projektphase. Die Kommune etwa beauftragt die KEA-BW (bzw. erhält über sie Fördermittel) zur Erstellung eines Klimaschutzkonzepts oder einer CO₂-Bilanz. KEA-BW-Experten begleiten dann die Datenerhebung, moderieren Workshops mit lokalen Akteuren und erarbeiten Maßnahmenpläne. Für private Haushalte äußert sich diese Phase vielleicht darin, dass ein Hauseigentümer nach der Erstinfo einen Energieberater konsultiert – hier stellt KEA-BW Kontakte her und liefert Informationsmaterial.

- 4. Umsetzung & Begleitung: In der Umsetzungsphase bleibt KEA-BW an der Seite der Kunden. Bei Kommunen kann dies bedeuten, dass sie bei der Ausschreibung für eine neue Solaranlage unterstützt oder beim Einrichten eines Energiemanagement-Systems gecoacht werden. Die Agentur vernetzt die Beteiligten (z.B. Kommunen mit Fachplanern oder Fördermittelgebern) und steht beratend zur Verfügung, wenn Stolpersteine auftreten. Wichtig ist hier die kontinuierliche Betreuung: KEA-BW bietet z.B. regelmäßige Netzwerktreffen für kommunale Energiebeauftragte an, wo Erfahrungen ausgetauscht werden.

- 5. Erfolgskontrolle & Weiterbildung: Nach Abschluss erster Maßnahmen hört die Journey nicht auf. KEA-BW fördert das Monitoring (etwa durch Tools, mit denen Kommunen ihre Energie- und CO₂-Einsparungen verfolgen). Zudem werden durch Weiterbildungsangebote (Seminare, Workshops) die Akteure befähigt, eigenständig weiterzumachen. Beispielsweise erreichen Online-Seminare mittlerweile bis zu 150 Kommunen gleichzeitig, was die Breitenwirkung erhöht. Diese Phase stellt sicher, dass aus einmaligen Projekten dauerhafte Fortschritte werden.

-

Wettbewerber

Im klassischen Sinn hat KEA-BW als Landesagentur wenige direkte Wettbewerber, da sie eine einzigartige öffentlich getragene Rolle einnimmt. Dennoch gibt es Akteure, mit denen sie um Einfluss oder Projekte konkurrieren könnte. Früher, als KEA-BW noch stärker marktgetrieben arbeitete, standen private Energieberatungsunternehmen und Ingenieurbüros in gewissem Wettbewerb: Kommunen oder Firmen konnten alternativ externe Consultants beauftragen. Mit der Umstrukturierung 2015/2016 und der Fokussierung auf öffentliche Aufgaben hat sich KEA-BW jedoch weitgehend aus kommerziellen Konkurrenzsituationen zurückgezogen. Heute liegt ihr Alleinstellungsmerkmal in der neutralen, vom Land finanzierten Expertise – private Wettbewerber können oft nicht kostenlos oder so umfassend beraten. Ein weiteres „Wettbewerbsfeld“ sind die regionalen Energieagenturen in Baden-Württemberg. Allerdings ist das Verhältnis hier eher komplementär; KEA-BW kooperiert und unterstützt diese, statt mit ihnen zu konkurrieren. Sollte es Überschneidungen geben (z.B. will eine Kommune eine Initialberatung – diese könnte theoretisch von der Regionalagentur oder von KEA-BW kommen), wird meist koordiniert statt konkurriert. Bundesweit betrachtet könnten andere Landesenergieagenturen als Benchmark-Wettbewerber gesehen werden – etwa die Landesagentur in NRW (NRW.Energy4Climate) oder Hessen (LEA Hessen). Diese operieren aber in ihren Regionen. Dena (die Deutsche Energie-Agentur) ist bundesweit tätig, aber eher in höher gelagerten Projekten und politischen Beratungsaufträgen, weniger in der direkten Kommunalberatung, sodass hier kaum direkte Konkurrenz besteht.

- Privatwirtschaft: Einige große Beratungsfirmen (z.B. für Klimastrategien von Unternehmen) oder Ingenieurbüros (für energetische Sanierungskonzepte) sind theoretisch Wettbewerber um Aufträge. KEA-BW differenziert sich hier über ihr Mandat und Preismodell (viele Leistungen sind gefördert oder kostenlos) und über ihre Erfahrung mit öffentlichen Akteuren. In der Praxis werden komplexe Projekte oft in Partnerschaft vergeben – KEA-BW übernimmt einen Teil (Konzept, Moderation) und private Büros setzen bauliche Maßnahmen um.

- Wissenschaftl. Institute: Institutionen wie das Fraunhofer ISE oder lokale Hochschulen bieten teils ebenfalls Beratungsleistungen oder Studien an (z.B. Potenzialanalysen). Hier könnte es um Forschungsprojekte eine Konkurrenz geben. Doch KEA-BW bindet solche Institute oft in Studien ein und agiert als Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis, wodurch direkte Konkurrenz vermieden wird.

- Nichtregierungsorganisationen: Umweltverbände (BUND, NABU etc.) treiben ebenfalls Klimaschutz voran und beraten Kommunen z.T. (z.B. via Klimaschutzpakte). Sie sind aber eher Partner in der Sache als Wettbewerber. KEA-BW arbeitet mit vielen NGOs zusammen und nutzt deren Reichweite, so gibt es keine Konkurrenz um Marktanteile im eigentlichen Sinne.

-

Benchmarks

In puncto Benchmarks gilt KEA-BW vielfach selbst als Vorbild, doch es gibt auch externe Bezugsgrößen, an denen sie sich orientiert. Baden-Württemberg nimmt dank KEA-BW und anderer Initiativen bundesweit eine Vorreiterrolle im Klimaschutz ein – messbar z.B. an der Vielzahl kommunaler Klimaschutzprojekte und der Tatsache, dass BW als erstes Bundesland Klimaneutralität schon für 2040 anstrebt, fünf Jahre vor dem Bund. Ein interner Benchmark für Erfolg ist die Zahl der betreuten Projekte und erzielten Einsparungen: Über 1200 Projekte und erhebliche CO₂-Reduktionen zeigen die Leistungsfähigkeit, was KEA-BW als Best Practice für andere Länder hervorhebt. Externe Benchmarks zieht KEA-BW etwa durch den Vergleich mit ähnlichen Agenturen: Die neue Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate in Nordrhein-Westfalen (gegründet 2022) verfolgt ein ähnliches Ziel, nämlich alle Akteure zu vernetzen und Kommunen/Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen. Daran lässt sich ablesen, dass KEA-BW’s Ansatz – operative Unterstützung der Landesregierung und der Kommunen – inzwischen als Modell betrachtet wird. Ein Benchmark ist auch die European Energy Award (eea)-Bilanz: Als Landesgeschäftsstelle des eea in BW kann KEA-BW den Anteil der zertifizierten Kommunen vergleichen; BW gehört hier regelmäßig zu den Top-Ländern, was die Verbreitung von Kommunal-Klimaschutzmanagement angeht.

- Personelle/finanzielle Ausstattung: Ein quantitativer Benchmark ist die Ausstattung der Agentur im Vergleich: KEA-BW hat ~80 Mitarbeitende. NRW.Energy4Climate plant ca. 120 Mitarbeiter aufzubauen. Solche Vergleiche nutzt KEA-BW, um den eigenen Ressourceneinsatz einzuordnen und ggf. Aufstockungen zu begründen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

- Leuchtturm-Projekte: KEA-BW betrachtet auch internationale Benchmarks. Beispielsweise werden erfolgreiche Modelle aus der Schweiz oder Österreich (Energie-Regionen, Klimaworkshops) verfolgt. Umgekehrt dienen KEA-BW-Projekte (wie das Photovoltaik-Netzwerk oder der Kommunenwettbewerb) anderen Regionen als Benchmark für wirksame Kampagnen.

- Kundenzufriedenheit & Wirkung: Ein weicher Benchmark ist die Zufriedenheit der Kommunen. Informelle Rückmeldungen und Umfragen zeigen, dass KEA-BW einen hohen Stellenwert genießt – viele Kommunen vertrauen ihr. Dies wird als Indikator genommen, dass das Dienstleistungsniveau „benchmarkfähig“ ist. Schließlich vergleicht man auch Kennzahlen wie CO₂-Einsparungen pro betreutem Projekt oder Teilnehmerzahlen an Fortbildungen jährlich, um die eigene Performance zu messen und stetig zu verbessern.

Umfeld

Die grundlegende Einheit, die alle anderen Elemente zusammenhält.

Umfeld für KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW)

-

Gesellschafts- und Konsumenten-Trends

Im gesellschaftlichen Umfeld haben sich in den letzten Jahren bedeutende Trends ergeben, die den Kontext für KEA-BW prägen. Das Klimabewusstsein in der Bevölkerung ist so hoch wie nie: Klimaschutz rangiert laut Umfragen konstant unter den wichtigsten Anliegen. Breite Bewegungen wie Fridays for Future mobilisierten seit 2019 hunderttausende – auch in Baden-Württemberg – und setzten Kommunalpolitik unter Druck, Klimanotstände auszurufen und ambitionierte Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Trend erhöht die Nachfrage nach Unterstützung durch Institutionen wie KEA-BW. Gleichzeitig hat die Energiekrise 2022 (explodierende Gas- und Strompreise infolge geopolitischer Konflikte) das Verhalten der Konsumenten beeinflusst: Plötzlich standen Energieeinsparung und Versorgungssicherheit im Alltag im Fokus. Klimaschutz bekam eine neue Dimension – nicht nur ökologisch, sondern auch aus Sorge um bezahlbare Energie. Viele Haushalte investierten in Solaranlagen oder Wärmepumpen; 2023 wurden in Deutschland über eine Million neue Photovoltaikanlagen installiert – ein echtes Rekordjahr für Solarenergie. Dieser Boom zeigt, dass Verbraucher bereit sind zu handeln, wenn Rahmenbedingungen stimmen (hohe Preise, Förderung, Bewusstsein). Ein weiterer Trend ist die steigende Akzeptanz erneuerbarer Technologien: Windräder und Solarparks stoßen zwar noch auf lokale Widerstände, doch insgesamt ist die Zustimmung zu Erneuerbaren hoch, da sie als Ausweg aus fossiler Abhängigkeit gesehen werden.

- Nachhaltiger Lebensstil: Immer mehr Bürger versuchen, ihren Alltag klimafreundlicher zu gestalten – sei es durch Mobilitätsverhalten (Rad statt Auto, E-Autos), Ernährung (Trend zu regionaler, pflanzlicher Kost) oder Konsum (Sharing-Modelle, Energie sparen). Dieser Wertewandel in Richtung Suffizienz und Effizienz deckt sich mit den Botschaften der KEA-BW und erleichtert ihre Arbeit, da sie auf offene Ohren stößt.

- Kommunaler Klimaschutz als Bürgeranliegen: Bürger initiieren lokale Klimaschutzgruppen, drängen in Bürgerversammlungen auf Solardach-Offensiven oder bessere ÖPNV-Angebote. Gemeinden spüren diesen Druck und suchen nach Wegen, Bürger einzubinden (Bürgerenergiegenossenschaften, Klimaräte). Hier fungiert KEA-BW oft als Brückenbauer, indem sie Bürgerinformationen bereitstellt und Beteiligungsformate unterstützt.

- Bildung und Nachwuchs: Klimabewusstsein spiegelt sich auch im Bildungssystem. Schulen behandeln Klimathemen, Schülerprojekte (Energiesparen an Schulen) nehmen zu. KEA-BW reagiert mit speziellen Bildungsangeboten (für Schulen/Kitas) – ein Trend ist, dass die junge Generation als Change Agent ernst genommen wird. Gleichzeitig wächst in Studiengängen der Zulauf in Richtung erneuerbare Energien, was künftig den Fachkräftepool erhöht, von dem KEA-BW und die ganze Branche profitieren.

-

Dynamiken und Trends im Markt

Die Marktdynamiken im Energiebereich sind enorm und beeinflussen die Strategie der KEA-BW. Ein dominanter Trend ist die beschleunigte Dekarbonisierung der Energiesysteme: Der Zubau erneuerbarer Energien hat kräftig angezogen (2023 war mit ~14 GW Photovoltaik-Zubau in Deutschland ein Rekordjahr), gleichzeitig stehen traditionelle fossile Systeme vor dem Aus. Für Baden-Württemberg heißt das: Der Strommix wird grüner, aber insbesondere bei der Windenergie besteht Nachholbedarf – hier hinkt BW trotz großer Anstrengungen noch hinterher. Die Landesregierung hat reagiert mit vereinfachten Genehmigungen und Flächenvorgaben, was neue Marktchancen für Projektentwickler schafft. KEA-BW passt sich an, indem sie mit Erneuerbare BW gezielt diese Dynamik adressiert. Im Wärmebereich ist die Wärmewende treibendes Thema: Das neue Gebäudeenergiegesetz des Bundes und landeseigene Vorgaben (z.B. Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung) zwingen den Markt zu Innovationen bei Heiztechnologien (Wärmepumpen-Boom, Nahwärmenetze) – 2022/23 stieg der Absatz von Wärmepumpen sprunghaft. KEA-BW spürt diese Dynamik, da Kommunen zügig Pläne entwickeln müssen und Bürger hohe Beratungsnachfrage zu Heizungsalternativen haben.

- Regulatorische Dynamik: Ständig neue oder verschärfte Gesetze prägen den Markt: EU-Vorgaben (Fit for 55), nationale Klimagesetze, CO₂-Preis auf Wärme und Verkehr – all das schafft Druck und zugleich Markt für Beratungsleistungen. KEA-BW behält hier den Überblick und informiert zeitnah über Änderungen, um Akteure auf dem Laufenden zu halten. Beispielsweise hat die Einführung des CO₂-Preises 2021 viele Gemeinden motiviert, in energetische Sanierung zu investieren, was KEA-BW in ihren Beratungen beobachtet.

- Finanzierungs- und Technologietrends: Die Kosten für Erneuerbare sind drastisch gesunken (Solar- und Windenergie sind wettbewerbsfähig), gleichzeitig gibt es neue Technologien wie Batteriespeicher, Smart Grids, Wasserstoff im Gespräch. Der Markt tendiert zu Sektorkopplung – Strom, Wärme, Mobilität verzahnen sich. KEA-BW erkennt, dass integrative Ansätze gebraucht werden: So berät sie zunehmend zu Systemlösungen (z.B. PV + Wärmepumpe + E-Auto-Ladeinfrastruktur als Paket). Die hohe Fördermitteldichte (national und EU) kurbelt Projekte an; KEA-BW hilft, diese Mittel abzurufen – ein Service, der im dynamischen Markt Gold wert ist.

- Wettbewerbsdruck und Akteursvielfalt: Mit dem wachsenden Markt treten auch neue Akteure auf: Energieversorger erweitern ihr Portfolio um Effizienzberatung, Startups bieten digitale Klimaschutzlösungen an, und Beratungsfirmen spezialisieren sich. Der Markt wird vielschichtiger. KEA-BW begegnet dem durch Partnerschaften – z.B. Zusammenarbeit mit Stadtwerken und regionalen Versorgern. Ein Trend ist auch die Kommunalisierung von Klimaschutz: Immer mehr Städte stellen eigene Klimaschutzmanager ein. KEA-BW unterstützt diese, sieht sie aber auch ein Stück weit als Konkurrenz zur eigenen Beratung. Daher verlagert sich KEA-BW auf übergeordnete Aufgaben (Netzwerke, Spezialthemen), während Standards vor Ort von den eigenen Leuten der Kommunen umgesetzt werden.

Neugierig, was KI für Ihre Marke noch alles kann?

Das von der KI erstellte Markenbild stimmt nicht?

Echte

Einzigartigkeit

braucht mehr als Daten.

Stefan Horn

Geschäftsführer

und

Leiter Digitale Kommunikation

horn@beaufort8.de