Wie KI Ihre Marke sieht …

… und warum das für Ihre Kommunikation immer wichtiger wird.

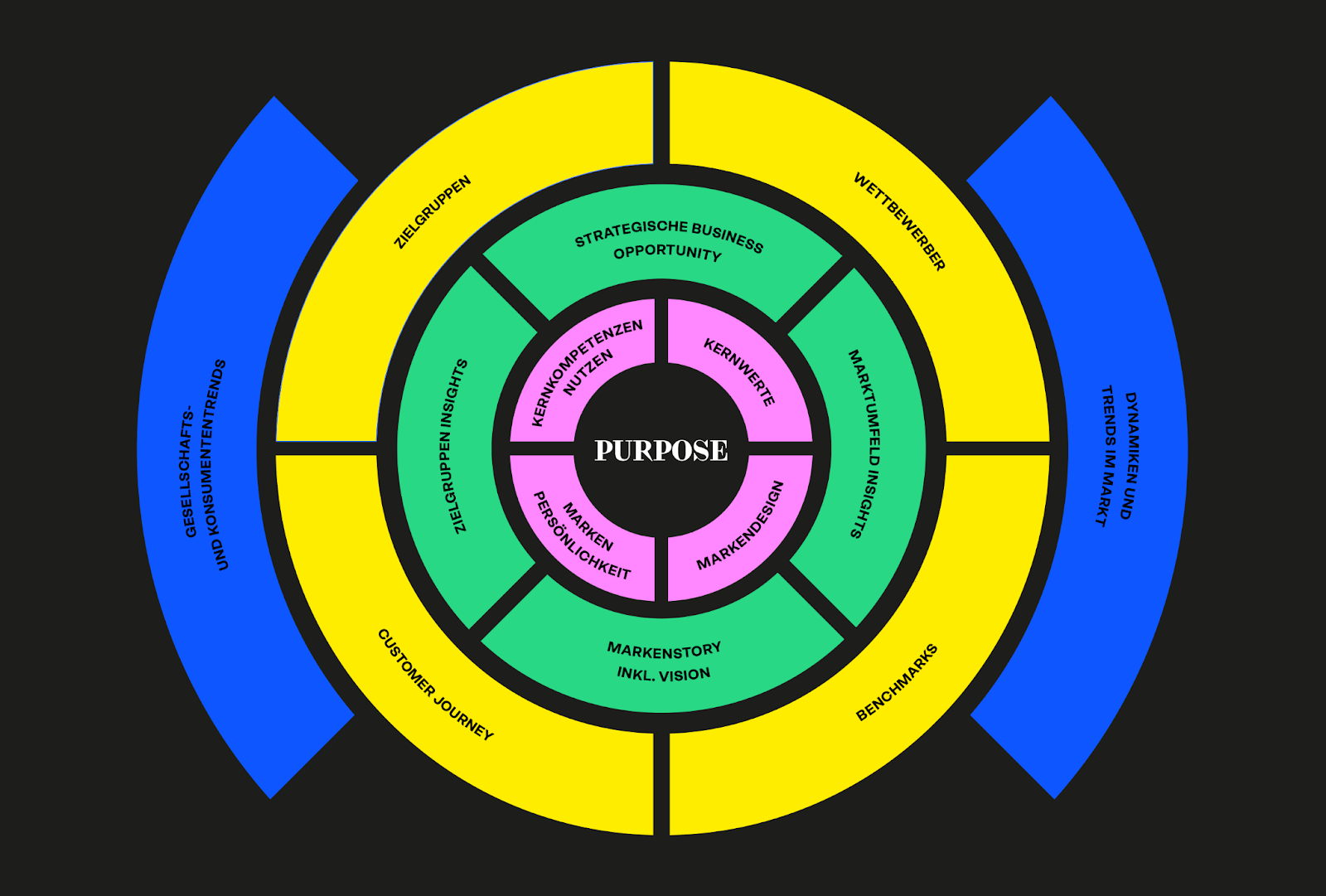

Mithilfe neuester KI-Technologie haben wir in wenigen Minuten einen

neutralen Blick auf Ihre Marke geworfen – auf Basis des B8 Brand

Holosphere Models, das von Purpose und Kernwerten bis hin zu Trends und

Marktdynamik alle Facetten einer Marke beleuchtet.

Warum ist das

interessant? Bald wird SEO immer stärker durch KI-Optimierung geprägt

sein. Dann zählt nicht nur, wie Ihre Zielgruppen Sie wahrnehmen, sondern

auch, wie KI-Algorithmen Ihre Marke einstufen – und genau das zeigen wir

Ihnen hier.

Schauen Sie sich an, wie die KI die von ihr

recherchierten Informationen den einzelnen Segmenten der Brand Holosphere

zuordnet. So bekommen Sie einen ersten Eindruck, welches Fremdbild KI

Ihnen heute schon zuschreibt.

Purpose

Im Zentrum des Brand Holosphere Modell steht die essentielle Identität der Marke: der Purpose, die Mission, das "Why" im Sinne des Golden Circle.

Die Freie Hochschule Stuttgart verfolgt als Kern ihres Purpose das Ziel, die pädagogischen Ideale der Waldorfbewegung in die Praxis umzusetzen und zukunftsfähige Lehrerpersönlichkeiten auszubilden. Bereits Rudolf Steiner betonte 1919 in Stuttgart den kulturellen Auftrag („Kulturtat“) der Waldorfschule – dieser Geist prägt bis heute den Daseinszweck der Hochschule. Sie existiert, um angehende Lehrkräfte mit einem ganzheitlichen Menschenbild auszustatten und sie zu befähigen, „Erziehung zur Freiheit“ im Schulalltag umzusetzen. Im Mittelpunkt steht die anthroposophisch erweiterte Erkenntnis vom Menschen: Lehrende sollen Kinder und Jugendliche auf deren individuellen Entwicklungswegen begleiten und fördern. Die Freie Hochschule Stuttgart sieht ihren Sinn darin, durch eine innovative Verbindung von Wissenschaft und Kunst die Lehrerbildung zu erneuern und so Impulse für das gesamte Bildungswesen zu geben. Damit geht ihr Zweck über die eigene Institution hinaus – sie möchte zur Verbesserung der Bildungskultur beitragen, indem sie engagierte Pädagog*innen hervorbringt, die mit Herz, Hand und Kopf arbeiten. Wichtige Aspekte des Purpose sind unter anderem:

- Menschenbildung: Im Zentrum steht der Gedanke, dass Erziehung der freien Entfaltung der Persönlichkeit dienen soll – jeder Studierende lernt, die Individualität eines jeden Kindes zu achten und zu fördern.

- Waldorf-Mission: Die Hochschule wurde gegründet, um die Ideen Rudolf Steiners lebendig zu halten und weiterzuentwickeln – sie trägt dazu bei, dass weltweit über 1.200 Waldorfschulen qualifizierte Lehrkräfte mit gemeinsamer Werthaltung erhalten.

- Innovation in der Lehrerbildung: Ihr Auftrag ist es, traditionelle Ausbildungsmuster zu durchbrechen und durch künstlerisch-wissenschaftliche Methoden ein neues Modell der Lehrerausbildung zu etablieren, das als Vorbild für Reformen dienen kann.

- Gesellschaftlicher Beitrag: Indem sie Pädagogen ausbildet, die Kinder zu freien und verantwortungsbewussten Menschen erziehen, erfüllt die Hochschule einen gesellschaftlichen Zweck und knüpft an Steiners Motto von der Schule als Kulturtat an.

Identitätssphäre

Die Identität einer Marke repräsentiert die ihr zugrundeliegende Innensicht interner Interessengruppen. Die Identitätssphäre steht im Zentrum der Marke und kann als identitätsorientierte Perspektive des Modells verstanden werden. Die essenziellen Merkmale der Identität sind langfristig stabil und sollen sich auch unter Einfluss externer Faktoren nicht verändern. Sie verdienen daher eine isolierte Betrachtung und Darstellung.

Identitätssphäre für Page 186720510851 Freie Hochschule Stuttgart

-

Kernkompetenzen / Nutzen

Die Freie Hochschule Stuttgart hat sich über Jahrzehnte hinweg spezifisches Know-how erarbeitet und bietet ihren Studierenden greifbaren Nutzen durch ausgeprägte Kernkompetenzen. Sie ist spezialisiert auf die Ausbildung von Waldorflehrkräften in sämtlichen pädagogischen Fachrichtungen: vom Klassenlehrer*in und Fachlehrer*in bis zur Oberstufenlehrkraft werden an der FHS alle Profile abgedeckt – einschließlich künstlerischer Fächer wie Eurythmie und Sprachgestaltung. Als erste staatlich anerkannte Waldorf-Lehrerausbildungsstätte verknüpft sie akademische Strukturen mit der freien Waldorfpädagogik und garantiert Abschlüsse, die international anerkannt sind. Studierende profitieren von einem praxisnahen und vielfältigen Curriculum, das weit über eine klassische Lehramtsausbildung hinausgeht. Wesentliche Kernkompetenzen und daraus resultierende Nutzen der Marke sind:

- Ganzheitliches Curriculum: Die Hochschule integriert Wissenschaft und Kunst in der Lehre – Fächer wie Pädagogik, Psychologie und Didaktik werden durch künstlerische Praxis (Musik, Malen, Theater etc.) ergänzt. Dadurch erwerben Studierende eine einzigartige pädagogische Handlungskompetenz, Kinder mit Kopf, Herz und Hand zu unterrichten.

- Praktikumsstärke: Ein hoher Praxisbezug ist fest verankert. Die Lage auf dem Campus der ersten Waldorfschule ermöglicht von Beginn an Lehrübungen im realen Schulumfeld. Mehrwöchige Praktika in verschiedenen Waldorfschulen sind verpflichtender Bestandteil und bereiten optimal auf den Berufsalltag vor.

- Breites Studienangebot: Von Bachelor- und Masterabschlüssen in Waldorfpädagogik über berufsbegleitende Zertifikatskurse bis zum internationalen englischsprachigen Master – die FHS deckt alle Qualifizierungswege ab. Diese Vielfalt macht sie zur Vollsortimenterin in der Waldorf-Lehrerbildung und erlaubt maßgeschneiderte Bildungswege für unterschiedliche Zielgruppen (Direkteinsteiger, Quereinsteiger etc.).

- Dozentenexpertise und Netzwerk: An der FHS unterrichten erfahrene Dozent*innen (rund 25 festangestellte sowie Dutzende Gastlehrende) aus Praxis und Forschung. Die enge Kooperation mit anderen anthroposophischen Ausbildungsstätten (z.B. dem Eurythmeum Stuttgart) und ein globales Alumni-Netzwerk sorgen dafür, dass Studierende von einem lebendigen Erfahrungsaustausch profitieren und wertvolle Kontakte in die weltweite Waldorf-Schulgemeinschaft knüpfen.

-

Kernwerte

Die Freie Hochschule Stuttgart ist von einem starken ethischen Fundament getragen. Ihre Kernwerte leiten das tägliche Handeln und formen eine unverwechselbare Hochschulkultur. Zu den wichtigsten Wertprinzipien der Marke gehören:

- Freiheit und Individualität: In Anlehnung an das Motto „Erziehung zur Freiheit“ steht die Achtung vor der einzigartigen Individualität jedes Menschen an erster Stelle. Die Hochschule fühlt sich verpflichtet, die geistige Freiheit und Entfaltung sowohl bei Studierenden als auch später bei den Schüler*innen zu fördern. Selbstbestimmtes Lernen und Lehren ist ein hohes Gut.

- Anthroposophie und Menschlichkeit: Die Weltanschauung Rudolf Steiners bildet das Wertefundament: Ein ganzheitliches Menschenbild, das Körper, Seele und Geist einbezieht, prägt Lehrinhalt und Umgangston. Empathie, Achtsamkeit und die Orientierung am entwicklungspsychologischen Bedarf des Kindes gelten als unverrückbare Werte in Ausbildung und Praxis.

- Kreativität und Kunst: Künstlerische Tätigkeit wird an der FHS nicht als Beiwerk, sondern als gleichwertig mit wissenschaftlicher Arbeit angesehen. Die gelebte Gleichwertigkeit von Kunst und Wissenschaft fördert Kreativität, Offenheit und ästhetisches Empfinden. Der Wert der Kreativität spiegelt sich im ganzen Campusleben wider – von Malatelier bis Musikraum.

- Wissenschaftlichkeit und Reflexion: Trotz der alternativen Ausrichtung legt die Hochschule Wert auf akademische Strenge und kritische Reflexion. Offenheit für wissenschaftlichen Diskurs und interdisziplinären Austausch gehört zu den Werten, um Waldorfpädagogik weiterzuentwickeln. Kritikfähigkeit und ständiges Dazulernen werden gefördert, um die eigene pädagogische Praxis zu hinterfragen und zu verbessern.

- Gemeinschaft und Selbstverwaltung: Als selbstverwaltete Hochschule lebt die FHS den Wert der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Studierende, Lehrende und Mitarbeiter begegnen sich auf Augenhöhe. Verantwortung wird geteilt – dieser demokratische Wert spiegelt den sozialen Impuls der Waldorfschule wider, der auf Mitsprache und gegenseitigem Vertrauen basiert.

-

Markenpersönlichkeit

Die Marke Freie Hochschule Stuttgart besitzt eine klar erkennbare Markenpersönlichkeit, die sich in ihrem Auftritt und Verhalten widerspiegelt. Würde man die Hochschule als Person betrachten, so ergäbe sich das Bild eines charakterstarken Individuums mit folgenden Eigenschaften:

- Pionierhaft und traditionsbewusst: Die FHS tritt selbstbewusst als „das Original“ auf – mit über 90 Jahren Geschichte verkörpert sie Erfahrung und Authentizität. Gleichzeitig ist sie innovativ und ständig auf der Suche nach neuen pädagogischen Wegen. Diese Mischung aus Tradition und Fortschritt verleiht ihr ein glaubwürdiges, leicht visionäres Auftreten.

- Herzlich und menschenzugewandt: In der Kommunikation zeigt sich die Hochschule warmherzig, persönlich und unterstützend. Die Atmosphäre ist familiär; man duzt sich und begegnet einander auf Augenhöhe. Als Persönlichkeit wäre die FHS eine einladende, empathische Figur, die sich wirklich für die Entwicklung jedes Einzelnen interessiert – ganz im Sinne ihres humanistischen Leitbilds.

- Kreativ und unkonventionell: Die Marke strahlt Kreativität aus – vom künstlerisch gestalteten Campusleben bis zur unorthodoxen Herangehensweise an akademische Lehre. Sie liebt das Spielerische und Künstlerische, ohne dabei an Professionalität einzubüßen. Diese unkonventionelle Ader macht sie inspirierend und andersartig im Vergleich zu konventionellen Hochschulen.

- Akademisch und reflektiert: Trotz aller Kreativität hat die FHS einen intellektuellen Kern. Sie diskutiert kritisch, forscht wissenschaftlich und pflegt einen reflektierten Geist. Als Persönlichkeit ist sie denkend und lernt ständig dazu, hinterfragt auch sich selbst. Das verleiht ihr Seriosität und Tiefe und signalisiert, dass Waldorfpädagogik hier auf hohem Niveau betrieben wird.

- Vernetzt und weltoffen: Die internationale Ausrichtung (Studierende aus über 30 Ländern, internationale Masterangebote) macht die Marke kosmopolitisch. Sie pflegt rege Austauschbeziehungen und wirkt als Brückenbauerin zwischen Kulturen. In ihrer Persönlichkeit ist die FHS daher neugierig, kontaktfreudig und offen für vielfältige Einflüsse – mit festen Wurzeln in Stuttgart, aber einem Blick, der weit über die Region hinausgeht.

-

Markendesign

Das Markendesign der Freien Hochschule Stuttgart spiegelt ihre Identität und Werte visuell wider. Obwohl die Hochschule keine global bekannte Konsumgütermarke ist, hat sie doch ein konsistentes Auftreten nach innen und außen, das Tradition und Moderne vereint. Einige prägende Elemente des Markenauftritts sind:

- Name und Claim: Bereits der Name „Freie Hochschule Stuttgart – Seminar für Waldorfpädagogik“ transportiert den Anspruch von Freiheit und Regionalverbundenheit. Der Zusatz erklärt klar das Tätigkeitsfeld. Der offizielle Claim der Hochschule – „Studieren und forschen am Puls der Zeit, dort, wo die Waldorfpädagogik ihren Ursprung nahm“ – unterstreicht im Markendesign die Verbindung von historischem Erbe („das Original“) und zeitgemäßem Bildungsanspruch.

- Logo und Farben: Das Logo der FHS setzt auf eine schlichte Typografie ohne verspielte Schnörkel, was Professionalität signalisiert, kombiniert aber oft ein grafisches Element in organischer Form, das an die Waldorf-Ästhetik erinnert (z.B. fließende Linien). Farblich dominieren warme, natürliche Töne (häufig ein Mix aus Grün- und Orangenuancen), die für Wachstum, Kreativität und menschliche Wärme stehen. Diese Farbwelt zieht sich durch Website, Broschüren und Innenraumgestaltung und schafft einen Wiedererkennungswert.

- Visuelle Gestaltung und Bildsprache: Die Hochschule nutzt in ihrer Kommunikation zahlreiche Bilder aus dem Campusleben: Studierende beim Malen, musizierende Gruppen, lebendige Seminare. Die Bildsprache ist freundlich, vielfältig und zeigt echte Szenen, was Authentizität vermittelt. Grafische Elemente wirken handgezeichnet oder aquarelliert – ein bewusster Gegensatz zu steriler Gestaltung – und betonen die künstlerische Note der Marke.

- Kommunikationston: Das Markendesign wird durch einen zugänglichen, motivierenden Ton ergänzt. In Texten und auf der Website wird oft die direkte Ansprache („Du“) verwendet, ganz im Sinne eines partnerschaftlichen Miteinanders. Schlagworte wie „Gestalte die Schule von morgen!“ tauchen prominent auf und geben dem Markenauftritt einen auffordernden, optimistischen Charakter. Die Kombination aus informeller Ansprache und seriöser Information (etwa zu Studieninhalten) schafft Vertrauen und macht die Marke nahbar.

- Campus als Markelement: Auch der physische Ort fließt ins Markendesign ein: Fotos und Videos heben hervor, dass der Campus mitten in Stuttgart im Grünen liegt – mit Blick auf historische Gebäude der ersten Waldorfschule. Dieses Zusammenspiel von urbaner Lage und Natur verbindet sich symbolisch mit dem Markenkern (Stadt &Kultur trifft Natur &Entfaltung) und wird in der Außendarstellung betont.

Positionierungssphäre

In der Positionierungssphäre wird die Interpretation der Identität mit dem Ziel der Identifikation auf Konsumentenseite und der Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb vorgenommen. Ein für die Erarbeitung zentrales Modul der Positionierungssphäre ist die Strategic Opportunity als Fazit aus Kundenbedürfnissen einerseits und Wettbewerbssituation andererseits.

Positionierungssphäre für Page 186720510851 Freie Hochschule Stuttgart

-

Zielgruppen-Insights

Die Zielgruppen-Insights zeigen, was die angehenden Studierenden der Freien Hochschule Stuttgart bewegt und auszeichnet. Obwohl die Studierendenschaft heterogen ist, teilen viele Interessierte bestimmte Haltungen und Bedürfnisse, die die Marke gezielt anspricht:

- Sinnsuchende Idealist*innen: Ein Großteil der Bewerber wird von der Suche nach einer sinnstiftenden Tätigkeit motiviert. Sie möchten „mehr als nur einen Job“ und sehen den Lehrerberuf – speziell an Waldorfschulen – als Berufung, um gesellschaftlich etwas zu bewirken. Die Kampagne der FHS („Studium mit Sinn“) trifft genau diesen Nerv: Zielgruppenanalysen zeigen, dass Begriffe wie Nachhaltigkeit, Werte und persönliches Wachstum bei ihnen hohe Resonanz haben.

- Waldorf-Sozialisierte und Überzeugte: Viele Interessent*innen kennen die Waldorfpädagogik bereits aus eigener Erfahrung – sei es als ehemalige Waldorfschüler*innen oder als Eltern, die das Konzept schätzen. Diese Gruppe bringt eine starke innere Überzeugung mit und sucht eine Ausbildung, die ihren bisherigen Lebensweg fortsetzt. Sie schätzen an der FHS, dass hier anthroposophische Werte gelebt werden und sie Teil einer gleichgesinnten Gemeinschaft werden.

- Quereinsteiger und Spätberufene: Auffällig ist der hohe Anteil an Bewerbern mit vorangegangenen Berufs- oder Studienerfahrungen, oft in ganz anderen Feldern. Diese Quereinsteiger (z.B. Künstler, Handwerker, Naturwissenschaftler oder Sozialarbeiter in den 30ern/40ern) bringen reiche Lebens- und Berufserfahrung mit, aber verspüren den Wunsch nach einem erfüllenderen Tätigkeitsfeld. Die FHS hat hier gezielt flexible Angebote (postgraduale Master, Teilzeitstudium) geschaffen. Insights zeigen: Diese Gruppe schätzt die praktische Orientierung und persönliche Ansprache – sie fühlen sich ernst genommen in ihrer einzigartigen Biografie.

- Regional verwurzelte aus Süddeutschland (und D-A-CH): Als einzige Waldorf-Hochschule in Süddeutschland zieht die FHS viele Bewerber*innen aus Baden-Württemberg, Bayern und den Nachbarländern Österreich/Schweiz an. Einige möchten bewusst in der Region bleiben und dort wirken. Sie kennen vielleicht regionale Waldorfschulen und fühlen sich mit dem Ursprungsort Stuttgart verbunden. Für diese Zielgruppe ist die Reputation der FHS als „Waldorf-Hochburg“ in der Region ein wichtiger Entscheidungsfaktor.

- Internationale Waldorf-Enthusiast*innen: Durch das englischsprachige Masterprogramm kommen auch Studierende aus über 30 Ländern nach Stuttgart. Diese zumeist jüngeren Absolvent*innen anderer Hochschulen suchen eine einzigartige Qualifikation, die es in ihrem Heimatland so nicht gibt. Insights zeigen, dass sie die kulturelle Vielfalt und den Austausch schätzen – die FHS vermittelt ihnen das Gefühl, Teil einer globalen Bewegung zu sein, die Grenzen überschreitet.

-

Marktumfeld-Insights

Das Marktumfeld der Freien Hochschule Stuttgart ist geprägt von Veränderungen und Trends im Bildungssektor, auf die die Marke reagieren muss. Einige zentrale Insights zum Umfeld sind:

- Akuter Lehrkräftemangel: Deutschlandweit herrscht ein Defizit an Lehrer*innen, was die öffentliche Diskussion um Ausbildungskapazitäten anheizt. Im Waldorf-Bereich macht sich dieser Mangel ebenfalls bemerkbar – viele Waldorfschulen suchen händeringend nach qualifiziertem Personal. Dieses Umfeld erhöht die Bedeutung von Institutionen wie der FHS: Sie kann mit ihrer spezialisierten Ausbildungslinie eine Lücke füllen. Gleichzeitig wächst der Druck, schneller und flexibler Lehrkräfte auszubilden, ohne Qualitätsverluste. Die Marke positioniert sich hier als Teil der Lösung des Problems („Jede*r zählt“-Initiativen).

- Wachsender Markt alternativer Schulen: Freie Schulen boomen: Die Anzahl der Waldorfschulen ist in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen (weltweit über 1.200, in Deutschland ~240). Das allgemeine Interesse von Eltern an reformpädagogischen Angeboten nimmt zu. Dieses Umfeld bietet der FHS Chancen, da der Bedarf an Waldorflehrern mit dem Schulwachstum steigt. Gleichzeitig treten auch andere pädagogische Bewegungen (Montessori, Freilerner-Schulen etc.) in Konkurrenz um Schüler und gut ausgebildete Lehrer – das heißt, Waldorfpädagogik muss ihren besonderen Wert weiter klar herausstellen.

- Zunehmende Akzeptanz freier Pädagogik: Viele ehemals alternative Methoden sind heute breit anerkannt. Prinzipien wie handlungsorientiertes Lernen, Projektunterricht oder ganzheitliche Förderung – im staatlichen Schulsystem nun im Trend – wurden in Waldorfschulen seit jeher praktiziert. Dieses Umfeld wirkt legitimationsfördernd für die FHS: Sie kann darauf verweisen, Impulsgeberin für moderne Bildung zu sein. Dennoch beobachtet die Hochschule auch genau, wie staatliche Universitäten und Pädagogikstudiengänge sich annähern; es entsteht ein gewisser Wettbewerb um die Deutungshoheit innovativer Lehrkonzepte.

- Öffentliche Wahrnehmung und Kritik: Alternativschulen stehen vermehrt im Licht der Öffentlichkeit – sowohl positiv (z.B. durch mediales Interesse an neuen Lernformaten) als auch kritisch. Waldorfschulen und die Anthroposophie sehen sich gelegentlich skeptischen Fragen ausgesetzt (Stichworte: esoterische Vorwürfe, Impfdebatten etc.). Vor diesem Hintergrund ist das Umfeld für die FHS herausfordernd: Sie muss Transparenz schaffen, wissenschaftliche Fundierung ihrer Methoden nachweisen und aktiv PR-Arbeit betreiben. Ein Beispiel war die mediale Auseinandersetzung 2024, in der die FHS eine Falschdarstellung erfolgreich richtigstellte. Insgesamt verlangt das Umfeld nach klarer Positionierung und Qualitätsbeweisen.

- Digitalisierung und veränderte Bildungsanforderungen: Die digitale Transformation macht auch vor Schulen nicht Halt. Im Marktumfeld wird erwartet, dass Lehrkräfte Kompetenzen in Medienpädagogik besitzen und auf neue Lernmethoden eingehen können. Für die FHS bedeutet das: Sie erweitert ihr Curriculum (z.B. ein eigener Lehrstuhl für Medienpädagogik wurde eingerichtet) und zeigt, dass Waldorfpädagogik anschlussfähig an die digitalen Herausforderungen ist. Diese Anpassungen geschehen im Bewusstsein, dass der Kern – die menschliche Begegnung und Kreativitätsförderung – nicht verloren geht. Hier navigiert die Marke ein Spannungsfeld zwischen Traditionsbewusstsein und Modernisierungsdruck im Bildungsmarkt.

-

Strategische Business Opportunity

Aus den genannten Faktoren ergeben sich für die Freie Hochschule Stuttgart mehrere strategische Business Opportunities, um ihre Marke und ihren Wirkungskreis weiter auszubauen:

- Weiterer Internationalisierungsschub: Die Nachfrage aus dem Ausland nach Waldorflehrerausbildungen bietet Potenzial. Die FHS könnte ihr englischsprachiges Angebot ausweiten (z.B. weitere Master-Studiengänge oder Summer Schools) und verstärkt Studierende aus aller Welt anziehen. Auch Kooperationen mit Waldorf-Initiativen in aufstrebenden Märkten (z.B. in Osteuropa, Asien) wären eine Chance, sich als globaler Hub der Waldorfpädagogik zu etablieren.

- Digitale Bildungsangebote: Eine große Opportunität liegt in der Entwicklung von Blended-Learning- oder Onlineprogrammen. Durch ein Teil-Fernstudium oder digitale Kursmodule könnte die Hochschule neue Zielgruppen erreichen – etwa Interessierte, die aufgrund von Beruf oder Distanz kein Vollzeit-Präsenzstudium absolvieren können. Dies würde der FHS einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und den Lehrkräftemangel breiter adressieren (ähnlich dem Fernstudium in Jena, jedoch mit der Markenstärke Stuttgarts).

- Neue Zielgruppen und Programme: Strategisch kann die FHS ihr Portfolio verbreitern. Denkbar sind z.B. spezialisierte Angebote für Seiteneinsteiger aus dem staatlichen Schuldienst, die Waldorfmethoden erlernen wollen, oder Aufbaustudien für Waldorf-Erzieher*innen im Kindergartenbereich (frühkindliche Pädagogik). Auch berufsbegleitende Master für bereits aktive Lehrer*innen (z.B. Medienpädagogik, Inklusion) könnten entwickelt werden. Diese Diversifikation würde neue Einnahmequellen schaffen und die Marke als umfassenden Bildungsanbieter positionieren.

- Stärkere Kooperationen und Allianzen: Im Sinne eines Netzwerkgedankens kann die FHS ihre Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen vertiefen. Bereits jetzt kooperiert sie mit Waldorfseminaren in Hamburg, Berlin, Kiel – dies ließe sich zu einem „Kompetenzverbund Waldorf-Lehrerbildung“ ausbauen, um Synergien zu nutzen (gemeinsame Curricula, Dozentenaustausch). Ebenso denkbar sind Kooperationen mit staatlichen Hochschulen (z.B. Austauschprogramme oder gemeinsame Forschungsprojekte), was sowohl Reputation als auch Zugang zu Fördermitteln steigern könnte.

- Profilierung als Forschungs- und Beratungszentrum: Die FHS hat die Möglichkeit, sich noch stärker als Think-Tank für reformpädagogische Fragen zu profilieren. Durch Ausbau der Forschungsaktivitäten und Publikationen könnte sie in bildungspolitischen Debatten stärker Gehör finden. Eine solche Positionierung – etwa als Beratungspartner für Schulgründungen oder staatliche Bildungsinnovationen – eröffnet neue Einnahmequellen (Gutachten, Weiterbildung für externe Pädagogen) und unterstreicht die Führungsrolle der Marke im Markt.

-

Brand Story inkl. Vision

Die Brand Story der Freien Hochschule Stuttgart ist tief mit der Entstehung der Waldorfpädagogik verwoben und zeigt eine Entwicklung von den Anfängen bis zur heutigen Vision. Ihren Ursprung hat die Hochschule im Jahr 1919, als Rudolf Steiner in Stuttgart – gemeinsam mit Emil Molt – die erste Waldorfschule gründete und die ersten Lehrerkurse abhielt. 1928 wurde aus diesem Impuls heraus das Waldorf-Lehrerseminar Stuttgart ins Leben gerufen. Über die Jahrzehnte hinweg durchlief die Institution verschiedene Wandlungen, blieb aber stets ihrem Kern treu: Lehrerbildung als kulturelle Aufgabe. Ein wichtiger Meilenstein der Story war die staatliche Anerkennung als wissenschaftliche Hochschule (erreicht in den 2000er Jahren), wodurch aus dem einst alternativen Seminar eine vollwertige Hochschule mit Bachelor- und Masterabschlüssen wurde. Die Geschichte der Marke ist geprägt von Kontinuität – seit fast 100 Jahren werden hier ununterbrochen Pädagogen ausgebildet – und von Erneuerung: So reagierte man z.B. nach der Jahrtausendwende mit Curricula-Modernisierungen (Integration von inklusiver Pädagogik, Medienkompetenz etc.), um am Puls der Zeit zu bleiben. Heute präsentiert sich die FHS stolz als Ort, „wo die Waldorfpädagogik ihren Ursprung nahm“, und zugleich als Innovationsmotor innerhalb der Bewegung.

Vision: In der Brand Story schwingt eine klare Vision mit: Die Freie Hochschule Stuttgart möchte die Schule der Zukunft aktiv mitgestalten. Das bedeutet, sie bildet nicht nur Lehrer*innen für bestehende Waldorfschulen aus, sondern versteht sich als Keimzelle für Bildungsinnovationen. Ihre Vision ist eine Welt, in der Bildung zur freien Entfaltung jedes Kindes beiträgt – und die Hochschule liefert die dafür notwendigen Impulse und Fachkräfte. Konkret strebt sie an, auch im nächsten Jahrhundert der Waldorfpädagogik eine führende Rolle zu spielen: als internationales Kompetenzzentrum, das Lehrmethoden weiterentwickelt, neue Generationen von reflektierten, kreativen Lehrkräften hervorbringt und damit weit über die eigenen Absolventen hinaus Wirkung entfaltet. Die Vision beinhaltet auch, Brücken zu bauen – zwischen Tradition und Moderne, zwischen verschiedenen Kulturen und Bildungssystemen. Die FHS sieht sich in kommenden Jahren als Ort des Dialogs, an dem „Erziehung zur Freiheit“ in zeitgemäßer Form neu gedacht und in die Welt getragen wird. Diese Erzählung – vom historischen Aufbruch 1919 bis zur ambitionierten Zukunftsvision – macht die Marke greifbar und emotional aufgeladen. Sie zeigt: Die Freie Hochschule Stuttgart hat eine Seele und einen langen Atem, um ihre idealschwangere Mission fortzuführen. Quellen: Historie der FHS (Website); Waldorf 100 Jubiläum (2019)

Markt-Sphäre

Um die Marke sinnvoll in einen Kontext einordnen zu können, bedarf es der Betrachtung von Zielgruppen und Trends sowie Marktdynamik mit Blick auf den Wettbewerb.

Marktsphäre für Page 186720510851 Freie Hochschule Stuttgart

-

Zielgruppen

Die Freie Hochschule Stuttgart richtet sich an verschiedene Zielgruppen im Bildungsmarkt, die jeweils spezifische Profile und Bedürfnisse haben. Zu den wichtigsten Zielgruppen gehören:

- Abiturient*innen und junge Studienanfänger*innen: Schulabgänger, die sich direkt nach dem Abitur für ein Pädagogikstudium entscheiden und die Waldorfpädagogik als alternativen Bildungsweg kennenlernen möchten. Sie treten meist ins grundständige Bachelor-Studium ein und bilden den Nachwuchs an Waldorflehrer*innen, oft selbst inspiriert durch idealistische Motive.

- Akademische Quereinsteiger (Postgraduale Studierende): Personen, die bereits einen Hochschulabschluss (Bachelor oder Master in einem Fachgebiet) haben und nun über ein verkürztes Studium Waldorflehrer*in werden wollen. Diese Zielgruppe – oft Mitte 20 bis Mitte 30 – nutzt die postgradualen Master-Angebote (Vollzeit 1,5 Jahre oder Teilzeit 3 Jahre), um sich beruflich neu zu orientieren und ihre Fachkenntnisse pädagogisch zu erweitern.

- Berufstätige Seiteneinsteiger ohne Lehramtsstudium: Praktiker aus verschiedenen Berufen (z.B. Künstler, Handwerker, Naturwissenschaftler), die später im Leben den Lehrberuf ergreifen wollen. Für sie bietet die FHS berufsbegleitende Weiterbildungen und Zertifikatskurse (z.B. den Klassenlehrer*innen-Examenskurs) an. Diese Zielgruppe ist heterogen in Alter (häufig 30+), schätzt flexible Formate und möchte vorhandene Berufs- und Lebenserfahrung in die Waldorf-Schule einbringen.

- Internationale Studierende und Bildungspioniere: Menschen aus dem Ausland (oder nicht-deutschsprachiger Hintergrund), die über das englischsprachige Masterprogramm zum Waldorflehrer ausgebildet werden möchten. Diese Zielgruppe zeichnet sich durch hohe Mobilität und interkulturelle Offenheit aus; sie kommt aus allen Kontinenten, um in Stuttgart eine anerkannte Qualifikation zu erlangen und anschließend weltweit Waldorfschulen zu bereichern.

- Bereits aktive Waldorfpädagog*innen (Fortbildungsteilnehmer): Lehrer*innen, die bereits an Waldorfschulen unterrichten oder Erzieher*innen aus Waldorf-Kitas, welche ihre Kompetenzen erweitern wollen. Sie nehmen z.B. an speziellen Fortbildungen, Aufbaukursen oder berufsbegleitenden Studiengängen der FHS teil (z.B. Medienpädagogik, Inklusion). Diese Zielgruppe sucht kontinuierliche Professionalisierung und neue Impulse aus der Hochschullandschaft.

-

Customer Journey

Der Weg vom ersten Interesse bis zum Abschluss – die Customer Journey einer angehenden Waldorflehrkraft an der FHS – lässt sich in mehreren Phasen beschreiben:

- Orientierungs- und Informationsphase: Am Anfang steht oft die Inspiration: Interessierte stoßen durch verschiedene Kanäle auf die FHS – sei es durch die Webseite („Studium mit Sinn“-Landingpage), durch Empfehlungen von Lehrern/Eltern oder durch allgemeine Informationsangebote des Waldorf-Bundes. In dieser Phase suchen sie nach Antworten auf Fragen wie „Ist der Beruf Waldorflehrer*in das Richtige für mich?“ und „Was unterscheidet die FHS von anderen Wegen?“. Die Hochschule unterstützt dies mit umfangreichen Info-Materialien (Online-FAQ, Broschüren) und vor allem mit persönlichen Formaten: Mehrmals jährlich finden Studieninformationstage am Campus statt, wo Interessenten vor Ort Schnuppervorlesungen besuchen, mit Dozierenden und Studierenden sprechen und den besonderen Campusgeist erleben können. Dieser erste Eindruck ist prägend – viele entscheiden sich nach so einem Infotag bewusst für die FHS.

- Bewerbungs- und Aufnahmephase: Haben sich die Interessenten entschieden, folgt die formale Bewerbung. Die FHS bietet eine enge Begleitung im Prozess: Die Studienberatung steht für individuelle Fragen telefonisch und per Mail bereit (teilweise bis in die Abendstunden, was aus dem Service hervorsticht). Bewerben kann man sich online; benötigt werden Motivationsschreiben, Nachweise (Abiturzeugnis oder Studienabschluss) und ggf. Nachweise über Praxiserfahrung. Die Hochschule prüft die Unterlagen und lädt Bewerber ggf. zu einem Kennenlern- bzw. Eignungsgespräch ein – gerade bei Quereinsteigern ohne klassisches Lehramtsstudium. Diese eher persönliche Auswahl ersetzt den an staatlichen Unis üblichen NC und stellt sicher, dass die Motivation und pädagogische Eignung vorhanden sind. Bei Zusage erhalten die zukünftigen Studierenden alle nötigen Infos zu Immatrikulation, Finanzierungstipps (z.B. Studienfonds, Schulstipendien) und Wohnmöglichkeiten in Stuttgart, so dass der Übergang ins Studium reibungslos gelingt.

- Studienphase und Erfahrungspfad: Mit Studienbeginn tauchen die Studierenden in den Alltag der FHS ein. Die ersten Wochen sind geprägt von Kennenlernen (eine überschaubare Kohortengröße erleichtert Gemeinschaftsgefühl) und dem Eintauchen in neue Fächer wie Eurythmie oder Anthroposophie. Im Verlauf des Studiums wechseln sich Theoriephasen und Praxisphasen ab. Die Customer Journey in dieser Phase beinhaltet intensives Lernen in Seminarräumen, lebendige künstlerische Übungen, aber auch Herausforderungen wie die erste praktische Unterrichtserfahrung vor einer Klasse. Die Hochschule begleitet dies engmaschig: Mentor*innen und Dozenten geben Feedback, es gibt regelmäßige Kolloquien zum Erfahrungsaustausch. Höhepunkte dieser Phase sind oft die langen Praktika – z.B. ein Trimester an einer Waldorfschule –, nach denen die Studierenden mit neuem Selbstvertrauen zurückkehren. Während des Studiums wachsen die Studierenden auch in die „Markenwelt“ hinein: sie identifizieren sich mit der FHS, nehmen an Campusveranstaltungen teil, schließen Freundschaften fürs Leben und werden Teil des Waldorf-Netzwerks.

- Abschluss und Übergang in den Beruf: Gegen Ende des Studiums steht der formale Abschluss (Bachelorarbeit/Masterthesis, Prüfungen) und die Frage „Wie geht es weiter?“. Die FHS lässt ihre Absolvent*innen in dieser Phase nicht allein: Über ihr Netzwerk und offizielle Stellenbörsen (z.B. die Stellenangebote im Bund der Waldorfschulen) vermittelt sie aktiv offene Lehrerstellen. Viele Schulen kontaktieren die FHS, um Absolventen zu rekrutieren – oft haben Studierende bereits Zusagen, bevor sie das Diplom in Händen halten, da Waldorfschulen dringend Nachwuchs suchen. Die Customer Journey kulminiert also meist in einem nahtlosen Übergang vom Studium in eine Anstellung als Lehrer*in. Doch auch danach bleibt die Bindung erhalten: Alumni kehren für Fortbildungen oder als Gastreferenten zurück, sie empfehlen die Hochschule weiter oder kooperieren bei schulpraktischen Projekten. Die Journey endet somit nicht abrupt, sondern geht in eine langfristige Beziehung über, in der die ehemaligen Studierenden Teil der „Markenfamilie“ bleiben.

-

Wettbewerber

Als spezialisierte Ausbildungsstätte agiert die FHS nicht allein – im Umfeld gibt es mehrere Wettbewerber, die ebenfalls Waldorf-Lehrer ausbilden. Wichtige Mitbewerber im deutschsprachigen Raum sind:

- Seminar für Waldorfpädagogik Berlin: Traditionelle Vollzeitausbildung in der Hauptstadt, die seit Jahrzehnten Klassen- und Fachlehrer ausbildet. Bietet ähnlich praxisorientierte Seminare und genießt in Nordostdeutschland einen Ruf als etablierte Adresse.

- Seminar für Waldorfpädagogik Hamburg: Eine Institution in Norddeutschland, die angehende Waldorflehrer*innen im Stadtstaat Hamburg ausbildet. Ähnliches Profil mit berufsbegleitenden Kursen und Vollzeitseminar, in direkter Konkurrenz um Interessenten aus dem norddeutschen Raum.

- Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Kassel: In der Mitte Deutschlands gelegen, bildet dieses Seminar Waldorflehrer*innen aus und ist zugleich in Forschungsprojekte eingebunden. Kassel hat einen Schwerpunkt auf Praxis und Schulgründungsberatung, was es zu einem vielseitigen Mitbewerber macht.

- Waldorflehrer-Seminar Kiel: Standort in Schleswig-Holstein, kleineren Umfangs, fokussiert auf die Ausbildung von Klassenlehrern. Spricht primär den norddeutschen/nordischen Raum an, mit eher familiärem Charakter.

- Waldorf Institut Witten-Annen (bei Bochum): An die Uni Witten/Herdecke angebundenes Institut, das Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität lehrt. Es verbindet akademische Abschlüsse (in Kooperation mit Alanus Hochschule) mit Waldorfmethodik und zieht Studierende in Nordrhein-Westfalen an.

- Akademie für Waldorfpädagogik Mannheim: Ein Studienzentrum in Südwestdeutschland, das gemeinsam mit der Alanus Hochschule Bachelor- und Masterstudiengänge für Waldorfpädagogik anbietet. Durch die Hochschulkooperation kann Mannheim staatliche Abschlüsse verleihen und ist somit ein direkter Konkurrent um Studierende in Süddeutschland, teils im selben Einzugsgebiet wie Stuttgart.

- Südbayerisches Seminar für Waldorfpädagogik (München): Eine Einrichtung in München, die insbesondere berufsbegleitende waldorfpädagogische Aus- und Weiterbildungen anbietet. Sie bedient den süddeutschen Raum (Bayern) und konkurriert um Interessenten, die in Bayern bleiben möchten.

- Alanus Hochschule (Alfter, NRW): Eine anthroposophisch orientierte Kunst- und Gesellschaftswissenschaftliche Hochschule, die im Fachbereich Bildungswissenschaft auch Waldorf-Lehramtsstudiengänge (teils in Kooperation mit Mannheim) durchführt. Durch ihren Hochschulstatus, breiteres Fächerangebot und akademischen Ruf stellt Alanus einen gewichtigen Mitbewerber dar – sie spricht teils eine akademisch orientiertere Zielgruppe an, die einen universitären Kontext bevorzugt.

- Waldorf-Ausbildungsstätten in Österreich und der Schweiz: Außerhalb Deutschlands konkurrieren z.B. das Waldorflehrerseminar Wien (am Zentrum für Kultur und Pädagogik) und Lehrerausbildungen am Goetheanum in Dornach (Schweiz) um Interessierte aus der DACH-Region. Zwar arbeiten diese Einrichtungen oft kooperativ mit der FHS zusammen, trotzdem stellen sie Alternativen dar, insbesondere für Bewerber, denen die Nähe zum Wohnort wichtig ist.

-

Benchmarks

Im Vergleich mit anderen Anbietern und gemessen an objektiven Kriterien hat die FHS mehrere Benchmarks gesetzt, die ihre Marktstellung definieren:

- Älteste Ausbildungsstätte: Mit Gründungsjahr 1928 ist die Freie Hochschule Stuttgart die traditionsreichste Waldorf-Lehrerbildungsstätte weltweit. Kein anderer Mitbewerber kann auf eine längere ununterbrochene Ausbildungshistorie zurückblicken. Dieses Alter verleiht der Marke einen Pionierstatus und viel Erfahrungskapital.

- Studierendenzahl und Größe: Aktuell studieren rund 450–500 angehende Lehrkräfte an der FHS – damit gehört sie zu den größten Einrichtungen ihrer Art. Zum Vergleich: andere Seminare haben oft deutlich kleinere Kohorten (Berlin ca. 100 Studierende, kleinere Seminare teils nur ein paar Dutzend). Die FHS stellt damit einen erheblichen Anteil des Nachwuchses: Schätzungsweise jede dritte bis vierte neue Waldorflehrkraft in Deutschland wird in Stuttgart ausgebildet.

- Akademische Abschlüsse (BA/MA): Die FHS war die erste Institution, die staatlich anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse in Waldorfpädagogik verlieh. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal, das nur noch von der Alanus Hochschule in ähnlicher Form erreicht wird. Der frühzeitige Akkreditierungserfolg (Pionierrolle um 2008) ist ein Benchmark, der die Wettbewerber zum Nachziehen bewegt hat. Für Studierende bedeutet dies maximale Anerkennung: Ein Master der FHS berechtigt in allen Bundesländern zur Unterrichtserlaubnis – ein entscheidender Vorteil, den z.B. rein seminaristische Abschlüsse früher nicht boten.

- Studiengebühren und Finanzierung: Die jährlichen Studiengebühren liegen an der FHS bei ca. €2.100 (Stand 2025 für den Bachelor). Dies ist im Bereich privater Hochschulen vergleichsweise moderat – manche vergleichbaren Angebote (v.a. im Ausland oder an Kunsthochschulen) sind deutlich teurer. Gleichzeitig existieren an der FHS studienfondsbasierte Modelle und Unterstützung durch den Trägerverein, so dass kein geeignet(er) Bewerber aus finanziellen Gründen abgewiesen werden muss. Die soziale Durchmischung ist entsprechend hoch. Dieser moderate „Preis“ bei hoher Ausbildungsqualität ist ein Benchmark, der die Position der FHS stärkt.

- Erfolgsquote und Zufriedenheit: Die Absolvent*innen der FHS sind äußerst gefragt. Die Vermittlungsquote in den Schuldienst liegt erfahrungsgemäß nahe 100% – viele erhalten schon während des letzten Studienjahres konkrete Stellenangebote. Ein weiterer Indikator: Über 90 % der Waldorflehrer*innen geben in Umfragen an, mit ihrer Berufswahl sehr zufrieden zu sein. Die FHS trägt zu diesem Erfolg bei, indem sie ihre Lehrkräfte umfassend vorbereitet. Auch die Weiterempfehlungsrate der Hochschule ist hoch – viele Studierende kommen aufgrund positiver Berichte von Alumni. Diese Kennzahlen untermauern die Qualitätsführerschaft der Marke in ihrem Segment.

Umfeld

Die grundlegende Einheit, die alle anderen Elemente zusammenhält.

Umfeld für Page 186720510851 Freie Hochschule Stuttgart

-

Gesellschafts- und Konsumenten-Trends

In der allgemeinen Gesellschaft und im Verhalten der „Konsumenten“ (hier: Bildungsinteressierten, Eltern, Berufseinsteiger) zeichnen sich verschiedene Trends ab, die für die Positionierung der FHS relevant sind:

- Sinnorientierung der jungen Generation: Immer mehr junge Menschen (Generation Y/Z) legen bei der Berufswahl Wert auf Purpose und Selbstverwirklichung statt nur auf Gehalt und Status. Dies begünstigt Berufe im Sozial- und Bildungsbereich. Der Trend zeigt sich etwa in steigenden Freiwilligendiensten und dem Zulauf zu Studiengängen mit gesellschaftlichem Mehrwert. Für die FHS bedeutet das: Ihr Versprechen eines „Studiums mit Sinn“ trifft den Zeitgeist. Viele potenzielle Studierende finden in der Waldorfpädagogik die Werte (Ganzheitlichkeit, Sinnhaftigkeit), die sie in der heutigen Arbeitswelt oft vermissen.

- Kritischer Blick auf das Bildungssystem: Gesellschaftlich wächst die Unzufriedenheit mit dem konventionellen Schulsystem (Themen: überfüllte Klassen, Leistungsdruck, Digitalisierungslücken). Eltern und auch angehende Lehrer suchen vermehrt nach Alternativen, die das Kind in den Mittelpunkt stellen. Dieser Trend spiegelt sich in steigenden Anmeldezahlen bei freien Schulen und in Diskussionen über Bildungsinnovationen. Waldorfschulen profitieren hiervon, da sie ein erprobtes Gegenmodell anbieten. Die FHS als Ausbildungsort bekommt dadurch mehr Zulauf von Idealist*innen, die Teil einer Bildungswende sein möchten.

- Digital Detox und Sehnsucht nach Entschleunigung: In einer hochdigitalisierten Alltagswelt gibt es einen gegenläufigen Trend: Viele Familien achten bewusst auf Bildschirmzeiten ihrer Kinder und suchen pädagogische Konzepte, die analoge Erfahrungen und Naturerlebnisse fördern. Waldorfschulen, mit ihrem bekannten zurückhaltenden Einsatz von Medien in unteren Klassen und viel handwerklich-künstlerischer Tätigkeit, kommen diesem Bedürfnis entgegen. Dieser Trend wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung der Waldorfpädagogik aus – sie gilt plötzlich als modern in ihrer Besonnenheit. Für die FHS heißt das, dass ihre Absolventen mit dieser Haltung gefragter sind, und sie betont in der Kommunikation z.B. das Fach Gartenbau, Theaterprojekte, etc., die genau diese Entschleunigungstrends bedienen.

- Nachhaltigkeit und Gesundheitsbewusstsein: Gesellschaftlich gewinnt die Nachhaltigkeit als Wert massiv an Bedeutung. Eltern möchten, dass Kinder einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Ressourcen lernen. Waldorfpädagogik integriert solche Inhalte traditionell (biodynamischer Schulgarten, jahreszeitliche Feste, Bewusstsein für Natur). Auch das Thema ganzheitliche Gesundheit (körperlich-seelisches Wohlbefinden, Achtsamkeit) wird wichtig – hier punkten z.B. Eurythmie und Rhythmen im Waldorfstundenplan. Diese Trends machen Waldorfansätze für eine größere Klientel attraktiv und untermauern die Relevanz der FHS, die solche Lehrer*innen ausbildet.

- Flexible Bildungsbiografien und lebenslanges Lernen: Moderne Erwerbsbiografien verlaufen weniger linear – Umschulungen und zweite Karrieren sind gesellschaftlich akzeptiert und häufiger geworden. Viele Menschen sind bereit, auch mit 30, 40 nochmal neu zu starten, wenn sie darin Sinn sehen. Das kommt dem Angebot der FHS entgegen, die Quereinsteiger willkommen heißt. Der Trend zum lebenslangen Lernen spiegelt sich auch darin, dass Fort- und Weiterbildung (z.B. berufsbegleitende Kurse) stärker nachgefragt werden. Die Hochschule reagiert auf diesen Konsumententrend mit modularen Angeboten und der Öffnung für verschiedenste Altersgruppen im Studium.

-

Dynamiken und Trends im Markt

Der Markt für Lehrerbildung und speziell für Waldorf-Pädagogik ist in Bewegung. Wichtige Dynamiken &Trends in diesem Markt umfassen:

- Beschleunigte Ausbildungswege: Aufgrund des Lehrkräftemangels entstehen im Markt verkürzte Qualifizierungsformate. Staatliche Schulen etwa rekrutieren vermehrt Seiteneinsteiger und qualifizieren sie berufsbegleitend. Ähnliches zeichnet sich in der Waldorf-Landschaft ab: sogenannte Crash-Kurse oder Intensivseminare sollen den dringendsten Bedarf decken. Diese Entwicklung erhöht den Wettbewerbsdruck auf klassische Studiengänge. Die FHS reagiert, indem sie selbst kompakte Formate anbietet (z.B. postgraduale Kurzstudien), doch die Dynamik könnte langfristig zu einer Fragmentierung der Ausbildung führen – von vollakademisch bis praxislernend on-the-job.

- Akademisierung und Qualitätsdruck: Der Trend geht dahin, die Ausbildung von Lehrern generell stärker zu akademisieren und zu standardisieren. Im Waldorfmarkt bedeutet das: Seminare ohne Hochschulstatus kooperieren mit Hochschulen oder streben staatliche Anerkennung an (wie Stuttgart und Mannheim/Alanus es vormachen). Dies führt zu einem Qualitätswettbewerb, in dem Abschlüsse und Zertifizierungen wichtig sind. Zugleich fordern Aufsichtsbehörden mehr Nachweise über Wirksamkeit der Ausbildung. Die FHS sieht sich hier gut aufgestellt als Pionierin der Akademisierung, muss aber kontinuierlich ihre Curricula evaluieren und durch wissenschaftliche Begleitung untermauern, um im Markt als Qualitätsführer zu gelten.

- Internationalisierung und globale Konkurrenz: Waldorfpädagogik breitet sich weltweit aus, was auch neue Ausbildungsinitiativen in anderen Ländern hervorbringt. In Nordamerika, Asien oder auch Osteuropa entstehen vermehrt Trainingszentren für Waldorflehrer. Diese globale Dynamik bedeutet für die FHS: Sie hat zwar noch den Bonus des Originalstandorts und zieht Internationales Publikum an, aber perspektivisch könnten Ausländer vermehrt Angebote in ihrer Region nutzen. Daher intensiviert die FHS ihre internationalen Partnerschaften (z.B. im INASTE-Netzwerk) und betont ihr Alleinstellungsmerkmal, um im globalen Markt attraktiv zu bleiben.

- Digitalisierung des Ausbildungsmarkts: Die allgemeine EdTech-Bewegung macht auch vor der Lehrerausbildung nicht Halt. Online-Lehrangebote, Webinare und virtuelle Austauschformate sind seit der Pandemie stark im Kommen. Im Waldorf-Kontext entsteht hier ein Spannungsfeld: Einerseits sind Präsenz und künstlerische Tätigkeit zentrale Elemente, andererseits erwarten moderne Lernende auch digitale Flexibilität. Marktakteure wie das Fernstudium Jena nutzen E-Learning bereits. Die FHS beobachtet diesen Trend und integriert behutsam digitale Elemente (z.B. Online-Coaching für Lehrer, wie im Angebot der Hochschule zu sehen). Die Herausforderung wird sein, genügend digitale Zugänglichkeit zu bieten, ohne die Seele der Ausbildung zu verlieren – ein Balanceakt, der den Markt in den nächsten Jahren prägen wird.

- Ressourcen und Finanzierung: Die Finanzierung im Bildungsmarkt verändert sich ebenfalls. Staatliche Förderprogramme zur Lehrergewinnung (etwa Stipendien für Pädagogikstudierende) oder private Förderinitiativen (Stiftungen, die z.B. Waldorf-Lehrstühle sponsern, wie das von Tessin-Zentrum in Stuttgart) schaffen neue Möglichkeiten. Marktweit könnte die Konkurrenz um solche Ressourcen zunehmen: Wer bietet das überzeugendste Konzept, um Fördergelder zu erhalten? Die FHS hat hier einen Vorteil durch ihr Profil und Netzwerk, muss aber innovativ bleiben, um sich z.B. für öffentliche Modellprojekte zu qualifizieren. Insgesamt führt dieser Trend zu mehr Wettbewerb um Drittmittel, aber auch zu Chancen für Wachstum und Profilbildung.

Neugierig, was KI für Ihre Marke noch alles kann?

Das von der KI erstellte Markenbild stimmt nicht?

Echte

Einzigartigkeit

braucht mehr als Daten.

Stefan Horn

Geschäftsführer

und

Leiter Digitale Kommunikation

horn@beaufort8.de