Wie KI Ihre Marke sieht …

… und warum das für Ihre Kommunikation immer wichtiger wird.

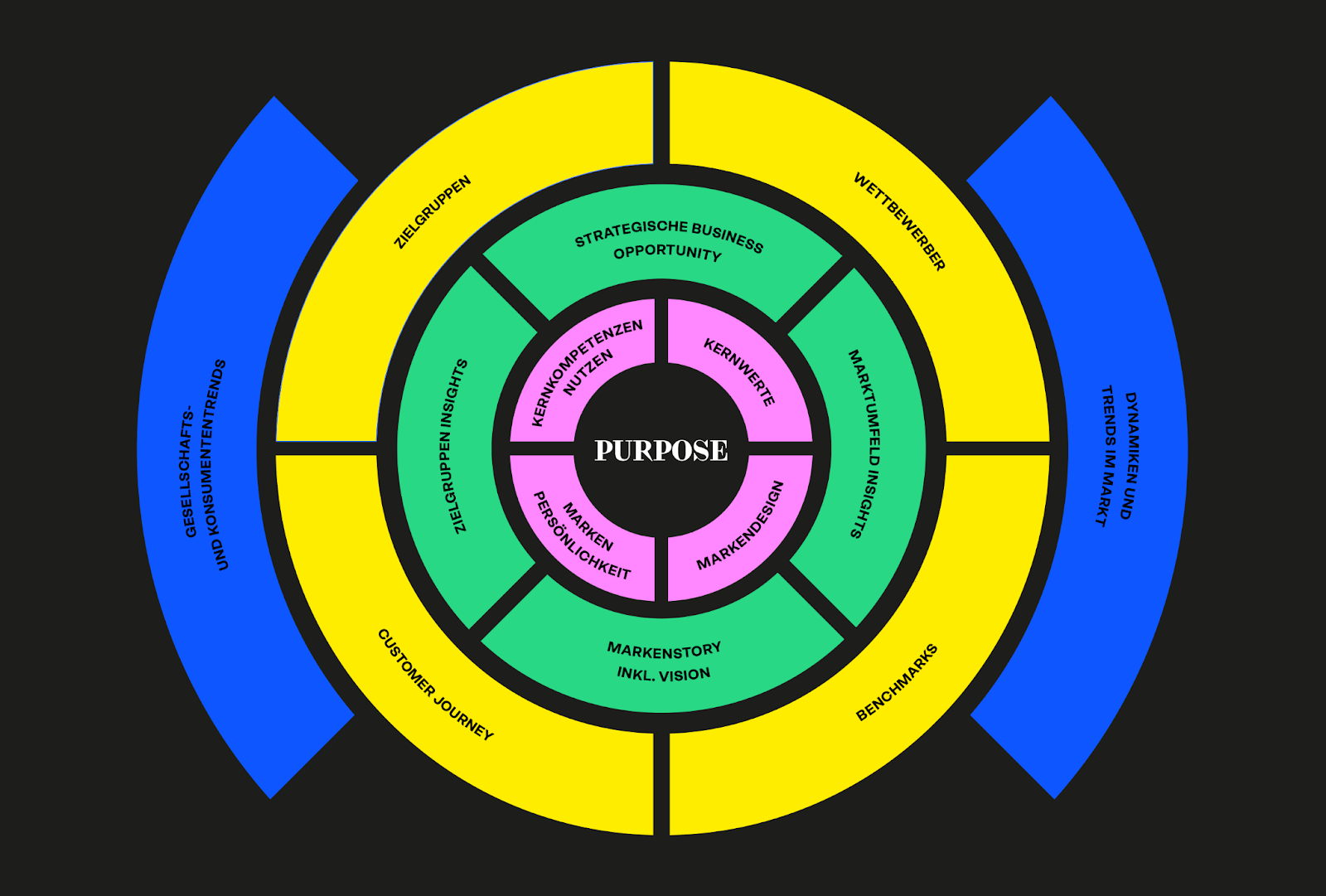

Mithilfe neuester KI-Technologie haben wir in wenigen Minuten einen

neutralen Blick auf Ihre Marke geworfen – auf Basis des B8 Brand

Holosphere Models, das von Purpose und Kernwerten bis hin zu Trends und

Marktdynamik alle Facetten einer Marke beleuchtet.

Warum ist das

interessant? Bald wird SEO immer stärker durch KI-Optimierung geprägt

sein. Dann zählt nicht nur, wie Ihre Zielgruppen Sie wahrnehmen, sondern

auch, wie KI-Algorithmen Ihre Marke einstufen – und genau das zeigen wir

Ihnen hier.

Schauen Sie sich an, wie die KI die von ihr

recherchierten Informationen den einzelnen Segmenten der Brand Holosphere

zuordnet. So bekommen Sie einen ersten Eindruck, welches Fremdbild KI

Ihnen heute schon zuschreibt.

Purpose

Im Zentrum des Brand Holosphere Modell steht die essentielle Identität der Marke: der Purpose, die Mission, das "Why" im Sinne des Golden Circle.

a_kern_a_purpose: Das DHBW Center for Advanced Studies (CAS) verfolgt den Zweck, Berufstätigen eine hochqualitative akademische Weiterbildung zu ermöglichen, ohne dass diese ihre berufliche Karriere unterbrechen müssen. Im Mittelpunkt steht lebenslanges Lernen und die Verknüpfung von Theorie und Praxis auf Master-Niveau. Die Marke existiert, um die Lücke nach dem Bachelorstudium zu schließen und Fach- und Führungskräften eine Weiterentwicklung zu bieten, die direkt in den Arbeitsalltag integriert ist. Wie DHBW-Präsidentin Martina Klärle betonte (Jubiläumsveranstaltung 2024), war es früher üblich zu denken, irgendwann sei man "ausgelernt" – heute wisse man, dass man niemals auslernt; genau an diesem Punkt setzt das CAS mit seinen Master- und Weiterbildungsangeboten an. Es geht darum, der dualen Philosophie – Studium und Beruf verzahnt – auch nach dem Erststudium treu zu bleiben und damit sowohl individuelle Karrieren als auch die Innovationskraft von Unternehmen zu fördern.

- Praxisintegration: Studierende erwerben aktuelles Hochschulwissen und setzen es unmittelbar im Unternehmen um, was einen direkten Mehrwert für beide Seiten schafft.

- Wissenschaftlicher Anspruch: Durch die Verankerung im Hochschulsystem bietet das CAS ein Masterstudium auf akademisch hohem Niveau, gepaart mit praktischer Relevanz.

- Brücke zum lebenslangen Lernen: Das CAS untermauert das Leitbild, dass Lernen nie aufhört – es bietet Bachelorabsolvent*innen die Chance, in weiteren Bildungsstufen zu wachsen und sich ständig weiterzuentwickeln.

Identitätssphäre

Die Identität einer Marke repräsentiert die ihr zugrundeliegende Innensicht interner Interessengruppen. Die Identitätssphäre steht im Zentrum der Marke und kann als identitätsorientierte Perspektive des Modells verstanden werden. Die essenziellen Merkmale der Identität sind langfristig stabil und sollen sich auch unter Einfluss externer Faktoren nicht verändern. Sie verdienen daher eine isolierte Betrachtung und Darstellung.

Identitätssphäre für DHBW Center for Advanced Studies

-

Kernkompetenzen / Nutzen

b_identitaetssphaere_a_kernkompetenzen: Die Kernkompetenzen der Marke DHBW CAS liegen in der einzigartigen Verbindung von akademischer Bildung und beruflicher Praxis sowie in der flexiblen, auf die Zielgruppe zugeschnittenen Studiengestaltung. Als zentrale Einrichtung für duale Master bündelt das CAS die Stärken der Dualen Hochschule: es koordiniert landesweit Expertise aus verschiedenen Fachbereichen und vernetzt über 9.000 Partnerunternehmen (bestehendes DHBW-Netzwerk) mit hochschulischer Weiterbildung. Dadurch entsteht ein Angebot, das passgenau auf die Bedürfnisse von Berufstätigen und Arbeitgebern zugeschnitten ist.

- Berufsintegrierte Masterstudiengänge: Das CAS ermöglicht es Studierenden, einen Masterabschluss zu erwerben, während sie weiter im Unternehmen arbeiten. Diese Kernkompetenz – Studium und Arbeit zu verzahnen – bietet den Studierenden Karrierevorteile, ohne auf Einkommen oder Berufserfahrung verzichten zu müssen, und den Unternehmen einen unmittelbaren Wissenstransfer.

- Individuelle Modulwahl: Die Studiengänge sind äußerst flexibel gestaltet. Neben Pflichtmodulen können aus einem Pool von über 350 Modulen (laut CAS-Informationsmaterial) individuelle Schwerpunkte gewählt werden, sodass jeder Studierende sein Studium an die eigenen Interessen und die Anforderungen des Arbeitgebers anpassen kann.

- Praxisnahe Lehre: Dozierende aus der Wirtschaft und Branchenexperten gehören zum Lehrkörper des CAS. Diese Kompetenz, Praktiker und Wissenschaftler zusammenzubringen, gewährleistet eine Lehre auf aktuellem, anwendungsorientiertem Stand. Studierende profitieren von Fallstudien, Projekten und Netzwerkkontakten, die ihnen direkten Nutzen für den Job bringen.

- Service und Betreuung: Das CAS-Team mit rund 100 Mitarbeitenden (verteilt auf Heilbronn und DHBW-Standorte) steht für Beratung, Organisation und Qualitätsmanagement bereit. Die Fähigkeit, berufstätige Studierende eng zu betreuen – von der Bewerbung über die Studienplanung bis zum Alumni-Netzwerk – ist eine weitere Kernkompetenz, die den Erfolg der Teilnehmer sicherstellt.

-

Kernwerte

b_identitaetssphaere_b_kernwerte: Die Marke DHBW CAS ist von klaren Kernwerten geprägt, die das Handeln der Institution leiten und in allen Angeboten spürbar sind. Diese Werte bilden das Fundament der Markenidentität und manifestieren sich im täglichen Umgang mit Studierenden, Partnerunternehmen und Mitarbeitern.

- Praxisorientierung und Relevanz: Ein zentraler Wert ist die Nähe zur Praxis. Entscheidungen und Lehrinhalte werden stets darauf geprüft, ob sie für die Berufswelt relevant sind. Dieser Wert zeigt sich z.B. darin, dass Studienarbeiten reale Probleme von Unternehmen lösen und Dozenten aus der Industrie ihr Know-how einbringen. Das CAS lebt den Leitsatz "Theorie und Praxis im Einklang".

- Qualität und wissenschaftliche Exzellenz: Das DHBW CAS verpflichtet sich zu hoher Qualität in Lehre und Betreuung. Systemakkreditierung und Qualitätsmanagement-Prozesse stellen sicher, dass akademische Standards eingehalten werden. Dieser Wert spiegelt sich im täglichen Handeln – von der Auswahl qualifizierter Dozenten bis zur kontinuierlichen Verbesserung der Curricula – wider. Studierende und Unternehmen können darauf vertrauen, ein hochwertiges Bildungsangebot zu erhalten.

- Innovation und Zukunftsorientierung: Das CAS verfolgt den Anspruch, am Puls der Zeit zu sein. Neue Trends in Wirtschaft und Gesellschaft (z.B. Digitalisierung, neue Arbeitsformen) werden proaktiv ins Programm aufgenommen. Dieser Innovationsgeist zeigt sich auch in der Entwicklung neuer Studiengänge und Lehrformate. Die 10-Jahres-Feier des CAS stand sinnbildlich unter dem Motto, den Blick nach vorne zu richten – die Marke verkörpert Aufbruch und Fortschritt.

- Partnerschaftlichkeit und Kundenorientierung: Ein weiterer Kernwert ist die enge Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern. Das CAS agiert partnerschaftlich – sowohl intern (flache Hierarchien, kollegiales Miteinander) als auch extern (auf Augenhöhe mit Firmen und Studierenden). Anliegen der Studierenden werden ernst genommen und Lösungen gemeinschaftlich erarbeitet. Diese Kundenorientierung zeigt sich z.B. in der individuellen Studienberatung und der Bereitschaft, Programme an die Bedürfnisse der Wirtschaft anzupassen.

- Chancengleichheit und Offenheit: Als öffentlich-rechtliche Hochschule legt die DHBW Wert auf Zugänglichkeit. Das CAS ist offen für Absolvent*innen aller Hochschultypen und Fachrichtungen, fördert Diversität in den Kohorten und achtet darauf, dass berufsbegleitende Bildung für viele machbar ist. Dieser Wert manifestiert sich im transparenten Zulassungsprozess, fairen Gebührenstrukturen und Unterstützungsangeboten (wie flexible Studienpläne) für verschiedene Lebenslagen.

-

Markenpersönlichkeit

b_identitaetssphaere_c_markenpersoenlichkeit: Die Markenpersönlichkeit des DHBW CAS lässt sich anhand charakteristischer Attribute beschreiben, die vermitteln, wie die Institution als "Person" wahrgenommen würde. Das CAS tritt dabei in Erscheinung wie ein Mentor oder Partner, der zugleich bodenständig und visionär ist.

- Innovativ und zukunftsorientiert: Das DHBW CAS wird als Vorreiter empfunden, der neue Wege in der Weiterbildung geht. Es experimentiert mit modernen Lehrformen und greift aktuelle Themen auf – diese Innovationsfreude macht die Marke dynamisch und progressiv. In der Persönlichkeit entspricht dies einem Charakter, der offen für Neues ist und andere mit seiner Zukunftsvision inspiriert.

- Praxisnah und bodenständig: Trotz aller Innovationskraft bleibt die Marke geerdet. Das CAS spricht die Sprache der Wirtschaft und versteht die realen Herausforderungen von Berufstätigen. Dadurch wirkt es zugänglich, pragmatisch und lösungsorientiert. Die Persönlichkeit ist vergleichbar mit einer erfahrenen Fachkraft, die ihr Wissen teilt ohne abzuheben.

- Vertrauenswürdig und partnerschaftlich: Als anerkannter Weiterbildungspartner für Unternehmen und Studierende strahlt das CAS Verlässlichkeit aus. Die Marke hält, was sie verspricht – von der Qualität der Lehre bis zur Unterstützung der Studierenden. In der Markenpersönlichkeit zeigt sich das als Integrität und Loyalität: Man kann sich auf "das Wort" des CAS verlassen, und es begegnet seinen Stakeholdern auf Augenhöhe.

- Fördernd und ambitioniert: Die Institution wird als ambitioniert wahrgenommen, mit dem Anspruch, Exzellenz zu liefern. Gleichzeitig ist sie fördernd – wie ein Coach, der das Beste aus seinen Schützlingen herausholen will. Diese duale Eigenschaft vermittelt, dass das CAS hohen Anspruch hat (an sich und die Studierenden), aber gleichzeitig hilfsbereit und motivierend ist, damit die Lernenden ihre Ziele erreichen.

- Modern und anpassungsfähig: Das CAS präsentiert sich in Kommunikation und Auftreten modern (beispielsweise durch ein zeitgemäßes Design und Social-Media-Präsenz). Es kann sich schnell auf Veränderungen einstellen, sei es bei neuen Bildungsbedürfnissen oder Technologien. Als Persönlichkeit wäre das CAS jemand, der mit der Zeit geht, flexibel reagiert und dadurch immer relevant bleibt.

-

Markendesign

b_identitaetssphaere_d_markendesign: Die visuelle Identität des DHBW CAS orientiert sich am Corporate Design der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, weist aber zugleich eigene Akzente auf, um das Angebot als weiterführenden Studienbereich kenntlich zu machen. Jedes Element des Designs – von Logo über Farben bis zur Typografie – trägt zum Wiedererkennungswert der Marke bei und spiegelt deren Werte wider.

- Logo: Das Logo des DHBW CAS integriert das bekannte Zeichen der DHBW (zwei versetzte Quadrate in Rot- und Grautönen) und den Schriftzug "DHBW". Ergänzt wird es um den Zusatz "Center for Advanced Studies". Dieses Markenzeichen macht unmittelbar deutlich, dass das CAS Teil der DHBW-Familie ist, und transportiert gleichzeitig den Anspruch auf höhere Bildungsebene. Das Logo ist klar, modern und gem. Designrichtlinien unverändert zu verwenden (Markenschutz); es symbolisiert die Verbindung von Tradition (DHBW-Marke) und Innovation (CAS als neuer Weg).

- Farben: Die Leitfarbe im Markenauftritt ist das markante DHBW-Rot, das für Energie, Dynamik und Sichtbarkeit steht. Flankiert wird es von neutralen Farben wie Weiß und Grau/Schwarz, die Professionalität und Klarheit vermitteln. Diese Farbpalette sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert und verbindet das CAS visuell mit der Dachmarke, während sie zugleich die Modernität des Weiterbildungsangebots unterstreicht.

- Typografie: Im DHBW CAS kommen die offiziellen Hausschriften der DHBW zum Einsatz – eine moderne, gut lesbare Sans-Serif-Schrift. Einheitliche Typografie über alle Medien (Print, Web, Präsentationen) hinweg gewährleistet ein konsistentes Erscheinungsbild. Die klaren Schriftbilder unterstützen den sachlich-zeitgemäßen Eindruck und machen Informationen leicht zugänglich.

- Gestaltungsrichtlinien: Das Corporate Design Manual der DHBW definiert feste Vorgaben für Layout, Bildsprache und Verwendung von Grafikelementen. Das CAS hält sich an diese Leitlinien, nutzt jedoch die gegebenen Spielräume, um den Masterbereich attraktiv darzustellen – beispielsweise durch Bilder von berufstätigen Studierenden in Aktion oder durch die Betonung des Begriffs "Dualer Master" in Kommunikationsmaterialien. Insgesamt wirkt das Markendesign einheitlich und doch lebendig: Es differenziert das CAS von anderen Hochschulen, indem es die Dualität (Theorie & Praxis) visuell andeutet (etwa durch gegenübergestellte Bildelemente oder grafische Motive, die Zusammenarbeit symbolisieren).

- Medien und Auftritt: In allen Kanälen (Website, Broschüren, Social Media, Messeauftritte) präsentiert sich das DHBW CAS konsistent. Das moderne Webdesign der CAS-Website ist benutzerfreundlich und in den DHBW-Farben gehalten. Grafiken und Icons folgen dem Stil der gesamten Hochschule. Durch diese konsequente Umsetzung des Markendesigns entsteht ein professioneller Gesamteindruck, der die Werte Qualität und Modernität vermittelt und Vertrauen bei Studieninteressierten und Partnern schafft.

Positionierungssphäre

In der Positionierungssphäre wird die Interpretation der Identität mit dem Ziel der Identifikation auf Konsumentenseite und der Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb vorgenommen. Ein für die Erarbeitung zentrales Modul der Positionierungssphäre ist die Strategic Opportunity als Fazit aus Kundenbedürfnissen einerseits und Wettbewerbssituation andererseits.

Positionierungssphäre für DHBW Center for Advanced Studies

-

Zielgruppen-Insights

c_positionierungssphaere_a_zielgruppen_insights: Das DHBW Center for Advanced Studies richtet sich an klar definierte Zielgruppen, die von seinem dualen Weiterbildungsangebot besonders profitieren. Im Zentrum stehen Berufstätige, die sich akademisch weiterentwickeln möchten, sowie die Unternehmen, die in deren Qualifizierung investieren. Ein Verständnis der Bedürfnisse dieser Gruppen ist wesentlich für die Positionierung der Marke.

- Junge Berufstätige und Bachelorabsolvent*innen: Hauptzielgruppe sind Absolventen, die nach dem ersten Studienabschluss bereits im Beruf stehen oder ihn nahtlos fortsetzen wollen. Viele haben ihren Bachelor vielleicht schon dual absolviert und kennen die Vorteile des Konzepts, andere kommen von Universitäten oder Fachhochschulen und suchen nun einen praxisnäheren Master. Ihr Bedürfnis: einen höheren akademischen Abschluss zu erlangen, ohne den Job zu pausieren, und damit bessere Karriereperspektiven zu erreichen. Sie wünschen sich flexible Studienmodelle, die sich mit einer Vollzeitstelle vereinbaren lassen, und Inhalte, die direkt im Job anwendbar sind.

- Aufstrebende Fach- und Führungskräfte: Menschen, die sich gezielt auf Führungsrollen vorbereiten oder spezialisierte Fachkenntnisse aufbauen wollen, gehören ebenfalls zur Zielgruppe. Sie haben oft 1–5 Jahre Berufserfahrung und streben nun den nächsten Karriereschritt an. Für sie ist wichtig, dass der Masterstudiengang ihnen Leadership- und Management-Kompetenzen vermittelt bzw. ihr Fachwissen vertieft, und zwar in einer Art, die mit ihren beruflichen Projekten Hand in Hand geht. Zeitliche Flexibilität (Präsenzphasen z.B. nur wenige Tage im Monat) und ein renommiertes Hochschulzeugnis sind für diese Gruppe ausschlaggebend.

- Duale Partner und Arbeitgeber: Unternehmen sind eine indirekte, aber entscheidende Zielgruppe. Personalverantwortliche in Firmen kooperieren mit dem CAS, um talentierten Mitarbeitenden eine Weiterqualifizierung zu ermöglichen. Deren Bedürfnisse: praxisrelevante, betriebsspezifische Weiterbildung für Mitarbeitende, die dem Unternehmen unmittelbar Nutzen bringt. Sie suchen nach verlässlichen Bildungspartnern, die Inhalte auf dem neuesten Stand lehren und Soft Skills wie Teamfähigkeit oder Projektmanagement fördern. Das CAS adressiert diese Anforderungen durch enge Abstimmung mit den Firmen und die Einbindung aktueller Unternehmensfragestellungen in die Studieninhalte.

- Lebenslange Lerner und Quereinsteiger: Auch erfahrenere Berufstätige, die vielleicht schon länger im Job sind und sich neu orientieren oder spezialisieren wollen, werden angesprochen. Sie können über wissenschaftliche Weiterbildung (z.B. Zertifikatskurse) am CAS teilnehmen oder einen Master anschließen, selbst wenn ihr Erststudium fachfremd war. Für sie zählt das Angebot an maßgeschneiderten Bildungswegen – etwa ein modularer Aufbau, der Schritt für Schritt zum Abschluss führt – sowie die Vereinbarkeit mit familiären oder anderen Verpflichtungen.

-

Marktumfeld-Insights

c_positionierungssphaere_b_marktumfeld_insights: Das Marktumfeld des DHBW CAS ist geprägt von Entwicklungen im Bildungssektor und im Arbeitsmarkt, die direkt Einfluss auf die Marke und ihre Ausrichtung haben. Um erfolgreich zu sein, muss sich das CAS in einem Umfeld behaupten, das sowohl Chancen bietet als auch Herausforderungen durch Wettbewerb und sich verändernde Rahmenbedingungen stellt.

- Hoher Weiterbildungsbedarf: Die Wissensgesellschaft und der strukturelle Wandel in vielen Branchen führen dazu, dass die Nachfrage nach akademischer Weiterbildung wächst. Berufsbegleitende Master und Zertifikatsangebote liegen im Trend, weil Unternehmen auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen sind und Individuen den Wert eines Masterabschlusses für die Karriere erkennen. Das CAS operiert somit in einem Wachstumsmarkt für lebensbegleitendes Lernen.

- Konkurrenzdruck im Bildungsmarkt: Im Weiterbildungssegment tummeln sich diverse Anbieter: private Hochschulen (z.B. FOM, IUBH), Fernstudienanbieter, aber auch staatliche Universitäten mit speziellen berufsbegleitenden Programmen. Dieses Marktumfeld zwingt das DHBW CAS dazu, sein Alleinstellungsmerkmal – das duale, praxisintegrierte Studium – klar herauszustellen. Während andere vielleicht größere geographische Reichweite oder aggressive Marketingbudgets haben, punktet das CAS mit staatlicher Anerkennung, einem etablierten Netzwerk und praxisnahen Konzepten.

- Wirtschaftliche Einflüsse: Die Konjunktur und Personalstrategien der Unternehmen beeinflussen das Marktumfeld stark. In wirtschaftlichen Boomphasen investieren Firmen mehr in Mitarbeiterweiterbildung, was die Nachfrage nach CAS-Studiengängen erhöht. In Abschwungphasen könnten Weiterbildungen eher verschoben werden. Das CAS muss daher sein Angebot und seine Kommunikation so ausrichten, dass der Nutzen (Qualifikation für Zukunftsthemen, Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit) auch in schwierigeren Zeiten klar erkennbar bleibt.

- Regionale Faktoren: Als Institution in Baden-Württemberg profitiert das DHBW CAS vom starken industriellen Umfeld des Landes (Automotive, Maschinenbau, IT). Viele Unternehmen vor Ort haben Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften und kooperieren gern mit einer regional verwurzelten Hochschule. Gleichzeitig ermöglicht die Wissensstadt Heilbronn – ein Bildungscampus mit mehreren Hochschulen – Synergien und ein innovationsfreundliches Klima. Diese regionale Verankerung gibt dem CAS im lokalen Marktumfeld einen Vorteil gegenüber rein überregional agierenden Fernhochschulen.

- Technologische Trends im Bildungsbereich: Digitalisierung macht auch vor der Weiterbildung nicht halt. Online-Learning-Plattformen, virtuelle Klassenzimmer und KI-Tools zur individuellen Lernunterstützung verändern das Marktumfeld. Das DHBW CAS integriert diese Trends (z.B. durch E-Learning-Anteile), um konkurrenzfähig zu bleiben und den Erwartungen der digitalaffinen Studierendengeneration zu entsprechen. Ein agiles Reagieren auf solche Trends ist Teil des Erfolgsrezepts im gegebenen Marktumfeld.

-

Strategische Business Opportunity

c_positionierungssphaere_c_strategische_business_opportunity: Im Marktsegment des DHBW CAS eröffnen sich mehrere strategische Geschäftschancen, die die Marke weiter stärken und ihr Wachstum fördern können. Diese Opportunities basieren auf Trends im Bildungsbereich und den eigenen Kompetenzen des CAS, und sie bieten die Möglichkeit, die Positionierung auszubauen.

- Erweiterung des Studienportfolios: Eine große Chance liegt in der Entwicklung neuer Masterstudiengänge in Zukunftsfeldern. Indem das CAS z.B. Programme zu Nachhaltigkeitsmanagement, Künstlicher Intelligenz oder digitaler Transformation lanciert, kann es neue Studierendengruppen anziehen und sich als Vorreiter in aufkommenden Themen etablieren. Die breite Expertise im DHBW-Verbund erleichtert es, solche innovativen Angebote schnell zu konzipieren.

- Corporate Education und Inhouse-Angebote: Das CAS kann verstärkt maßgeschneiderte Weiterbildungsformate für Unternehmen entwickeln. Beispielsweise könnten individuelle Firmen-Masterprogramme oder Zertifikatskurse, die exakt auf die Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten sind, angeboten werden. Dadurch positioniert sich die Marke als flexibler Bildungspartner der Wirtschaft und generiert zugleich zusätzliche Einnahmequellen. Die enge Beziehung zu vielen Dualen Partnern bietet hier einen direkten Zugang zum Bedarf.

- Digitalisierung des Lernangebots: Durch den strategischen Ausbau von E-Learning-Komponenten und ggf. reinen Online-Masterstudiengängen kann das CAS neue Märkte erschließen. Ein berufsbegleitendes Fernstudium mit dem Qualitätssiegel der DHBW wäre für jene attraktiv, die nicht zu den Präsenzphasen anreisen können. So ließe sich die Reichweite der Marke über Baden-Württemberg hinaus vergrößern, ohne die Grundidee der Praxisorientierung aufzugeben (etwa durch virtuelle Projektarbeit).

- Internationale Kooperationen: Es bieten sich Chancen, die duale Master-Idee international zu verbreiten. Partnerschaften mit Hochschulen im Ausland oder Austauschprogramme für Masterstudierende könnten das CAS global sichtbarer machen. So könnte z.B. ein gemeinsamer dualer Studiengang mit einer ausländischen Universität entstehen, was internationale Studierende anzieht und den Erfahrungshorizont erweitert. Die Teilnahme an EU-Initiativen (wie EU4DUAL) kann hierbei als Katalysator wirken.

- Alumni-Netzwerk & Markenbotschafter: Mit inzwischen zahlreichen Absolvent*innen kann das CAS das Alumni-Netzwerk strategisch nutzen. Ehemalige, die in Unternehmen Karriere machen, fungieren als Multiplikatoren und Botschafter der Marke. Durch exklusive Alumni-Events, kontinuierliche Weiterbildung für Alumni und Einbindung in die Programmentwicklung kann das CAS die Bindung steigern und gleichzeitig Feedback für neue Geschäftschancen gewinnen (z.B. Identifizierung neuer Bildungsbedarfe aus der Praxis).

-

Brand Story inkl. Vision

c_positionierungssphaere_d_brand_story: Die Brand Story des DHBW CAS erzählt die Entwicklung einer jungen, innovativen Hochschuleinrichtung, die innerhalb kurzer Zeit eine Lücke im Bildungssystem geschlossen und eine neue Form des Masterstudiums etabliert hat. Diese Geschichte spiegelt Pioniergeist, Wachstum und eine klare Vision für die Zukunft wider.

- Gründung und Idee (2014): Vor rund einem Jahrzehnt wurde das DHBW Center for Advanced Studies in Heilbronn ins Leben gerufen, um das Erfolgsmodell des dualen Studiums auf die Master-Ebene zu übertragen. Als Newcomer in der Hochschullandschaft startete das CAS mit der Überzeugung, dass man Theorie und Praxis auch im weiterführenden Studium optimal verbinden kann. Die ersten 195 Masterstudierenden, die 2014 begannen, waren Pioniere eines Experiments – das sich rasch als tragfähig erwies.

- Wachstum und Etablierung: In den folgenden Jahren wuchs die Marke kontinuierlich. Jahr für Jahr kamen neue Studiengänge hinzu, von Wirtschaft über Technik bis Sozialwesen, um den Bedarf der Industrie abzudecken. Die Zahl der Studierenden stieg deutlich an (z.B. über 400 Neueinschreibungen im Wintersemester 2017/18, ein Rekord für das CAS). Innerhalb einer Dekade entwickelte sich das CAS vom Geheimtipp zum anerkannten Partner für berufsbegleitende Weiterbildung. Hochschulintern und extern wurde es als "Erfolgsgeschichte" wahrgenommen, was sich in Auszeichnungen und positiver Resonanz von Unternehmen zeigte.

- Erfolgsgeschichten und Impact: Die Brand Story wird durch die vielen individuellen Erfolgsgeschichten greifbar. Absolvent*innen des CAS konnten Karrierewege einschlagen, die ohne den Master kaum möglich gewesen wären – etwa Aufstieg in Führungspositionen oder Wechsel in neue Fachgebiete. Unternehmen berichten, dass CAS-Absolventen frischen Wind und neueste Erkenntnisse in ihre Betriebe tragen. Solche Geschichten nutzt die Marke aktiv, um ihr Versprechen zu untermauern: "Wir ermöglichen dir, mehr zu erreichen." Der Slogan „Ich will mehr! Dein Level-Up wartet!“ (aus einer CAS-Kampagne) unterstreicht den Kern der Story: es geht um das "Mehr" an Wissen, Erfahrung und Chancen.

- Jubiläum und Selbstbild (2024): Nach zehn Jahren feierte das DHBW CAS sein erstes größeres Jubiläum unter dem Motto „Wir feiern Erfolgsgeschichten“. Die Veranstaltung blickte vom ersten Wagnis bis zur aktuellen Position als "Diamant in der Hochschullandschaft" (O-Ton der DHBW-Präsidentin) zurück und machte deutlich, wie weit die Marke gekommen ist. Dieses Selbstbewusstsein – vom Experiment zur etablierten Institution – prägt die Identität der Marke heute. Man sieht sich als Impulsgeber für duale Weiterbildung bundesweit.

- Zukunftsvision: Die Brand Story ist aber noch lange nicht am Ende. Die langfristige Vision des DHBW CAS ist es, sich weiter als erste Adresse für anwendungsorientierte Master und wissenschaftliche Weiterbildung zu behaupten. In Zukunft will das CAS noch stärker neue Lerntechnologien einbinden (z.B. Learning Analytics, KI-Unterstützung im Studium) und sein Netzwerk ausbauen. Es strebt an, mittelfristig auch international Maßstäbe im dualen Graduate-Studium zu setzen. Die Vision beinhaltet, stets vorauszudenken, welche Kompetenzen die Arbeitswelt von morgen braucht, um diese proaktiv ins Curriculum aufzunehmen. So soll das DHBW CAS sinnbildlich für lebenslange Weiterentwicklung stehen – eine Institution, die ihre Studierenden nicht nur ausbildet, sondern auf einem ganzen Karriereweg begleitet.

Markt-Sphäre

Um die Marke sinnvoll in einen Kontext einordnen zu können, bedarf es der Betrachtung von Zielgruppen und Trends sowie Marktdynamik mit Blick auf den Wettbewerb.

Marktsphäre für DHBW Center for Advanced Studies

-

Zielgruppen

d_markt_sphaere_a_zielgruppen: Die Zielgruppen des DHBW CAS lassen sich genauer charakterisieren, indem man demografische, psychografische und verhaltensbezogene Merkmale betrachtet. Dadurch wird deutlich, wen die Marke konkret anspricht und wie diese Personen ticken.

- Demografische Merkmale: Typische Studierende am CAS sind meist zwischen Mitte 20 und Mitte 30 Jahre alt. Sie verfügen bereits über einen ersten Hochschulabschluss (Bachelor oder Diplom) – häufig in wirtschafts-, ingenieur- oder sozialwissenschaftlichen Fächern. Viele stammen aus Baden-Württemberg oder den angrenzenden Regionen, da die Präsenzphasen dort stattfinden, jedoch öffnet sich das CAS für Absolvent*innen aller Hochschultypen deutschlandweit. Ein Großteil ist bereits in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis oder Traineeprogramm. Bei den kurzen Weiterbildungsformaten (Zertifikatskursen) findet man auch ältere Semester, die z.B. mit 40+ noch einmal gezielt Wissen auffrischen wollen.

- Ausbildung und beruflicher Status: Die Zielgruppe hat ihren Bachelorabschluss oft an einer Dualen Hochschule oder Fachhochschule erworben, wo Praxisbezug bereits zentral war, oder an einer Universität, wo sie nun Praxisnähe nachholen möchte. Beruflich befinden sich die meisten in der frühen Karrierephase – sie haben erste Berufserfahrung (1-5 Jahre) und sind motiviert, sich weiter zu qualifizieren, um die Karriereleiter aufzusteigen. Einige könnten auch direkt nach dem Bachelor ins Masterprogramm einsteigen, sofern sie einen Arbeitgeber als Dualen Partner finden, der sie fördert.

- Psychografische Merkmale: CAS-Studierende sind in der Regel ambitioniert, karrierebewusst und gleichzeitig praxisorientiert. Sie schätzen Hands-on-Erfahrung und möchten keinen rein theoretischen Elfenbeinturm-Master, sondern etwas, das sie persönlich und beruflich voranbringt. Ein ausgeprägter Wille zur persönlichen Weiterentwicklung zeichnet sie aus. Sie sind bereit, neben einem fordernden Job Zeit in ein Studium zu investieren – das setzt Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und gutes Zeitmanagement voraus. Werte wie kontinuierliches Lernen, beruflicher Erfolg und Netzwerkbildung sind ihnen wichtig. Gleichzeitig legen viele Wert darauf, dass das Studium sich in ihr Leben integrieren lässt (Stichwort Work-Life-Balance), was das duale Modell ihnen bietet.

- Verhaltensbezogene Merkmale: Diese Zielgruppe informiert sich proaktiv über Weiterbildungsoptionen. Sie besucht Karrieremessen, durchforstet Onlineportale und nutzt häufig Alumni-Kontakte oder Kollegen als Informationsquelle (Mund-zu-Mund-Propaganda von ehemaligen CAS-Studierenden kann hier eine Rolle spielen). Entscheidungsprozesse sind oftmals eng mit dem Arbeitgeber abgestimmt – etwa ob dieser die Weiterbildung unterstützt oder zeitlich ermöglicht. Im Studium selbst zeigen die Studierenden ein hohes Engagement: Sie bringen eigene Praxisprojekte ein, tauschen sich in Lerngruppen aus und nutzen Unterstützungsangebote wie Coaching durch das CAS. Nach Abschluss bleiben viele der Institution verbunden, z.B. über Alumni-Netzwerke, was zeigt, dass das Zugehörigkeitsgefühl stark ist. Unternehmen als Teil-Zielgruppe (Personalentwickler) achten in ihrem Verhalten darauf, welche Hochschulen gute Erfahrungen liefern – zufriedene Arbeitgeberpartner neigen dazu, regelmäßig neue Mitarbeitende ans CAS zu entsenden, während unzufriedene Alternativen prüfen würden.

-

Customer Journey

d_markt_sphaere_b_customer_journey: Die Customer Journey der Interessenten und Nutzer des DHBW CAS zeigt die typischen Berührungspunkte und Phasen, die Studierende (und ihre Unternehmen) durchlaufen – von der ersten Kenntnisnahme bis zur langfristigen Bindung. Diese Reise ist gekennzeichnet durch intensive Informationsphasen, enge Abstimmung mit dem Arbeitgeber und die besondere Erfahrung eines dualen Masterstudiums.

- Awareness (Aufmerksamkeit schaffen): Am Anfang steht das Bekanntwerden mit dem Angebot. Ein potentieller Kandidat erfährt möglicherweise durch eine Informationskampagne, Social Media oder während des Bachelor-Studiums von der Möglichkeit eines dualen Masters am CAS. Veranstaltungen wie der Online-Infoabend "meet&more" (die vom CAS regelmäßig angeboten werden) oder Berichte von Kollegen/Alumni wecken Interesse. Auch Arbeitgeber weisen talentierte Mitarbeitende mit Entwicklungsbedarf auf das CAS hin.

- Consideration (Interessensphase): Hat jemand Interesse gefasst, recherchiert er/sie intensiver. Die Website des DHBW CAS wird besucht, um Details zu Studiengängen, Voraussetzungen und Ablauf zu erfahren. Häufig nehmen Interessenten an einer Infoveranstaltung teil oder führen Beratungsgespräche mit CAS-Mitarbeitern. In dieser Phase wird auch intern geklärt: Kann der Arbeitgeber das mittragen? Wie ist die zeitliche Belastung (typisch sind wenige Präsenztage pro Monat)? Die Bedürfnisse und Ziele werden abgeglichen – passt das CAS-Angebot zur Karriereplanung und zum Unternehmen? Unternehmen prüfen ggf. parallel, welchen Nutzen die Weiterbildung für sie hat und ob sie den Mitarbeiter freistellen oder finanziell unterstützen.

- Decision (Entscheidung und Bewerbung): Sobald klar ist, dass das duale Mastermodell passt, fällt die Entscheidung zur Bewerbung. Der Interessent stellt die benötigten Unterlagen zusammen (Bachelorzeugnis, Arbeitgeberzustimmung etc.) und bewirbt sich online beim CAS für den gewünschten Studiengang. Die Hochschule prüft die Voraussetzungen (z.B. Mindestnote, passende Fachrichtung) und sendet bei Zulassung einen Studienvertrag. Gleichzeitig wird, falls noch kein Dualer Partner vorhanden ist, ein suchender Bewerber mit Unternehmen vernetzt. Für Unternehmen bedeutet dieser Schritt: formale Vereinbarungen treffen, etwa den Mitarbeiter für Studienzeiten freizustellen und eventuell einen Vertrag als Dualer Partner zu unterzeichnen. Ist alles genehmigt, schreibt sich der Studierende offiziell ein und zahlt die Anmeldegebühr.

- Experience (Studienerlebnis): Die eigentliche Nutzererfahrung beginnt mit dem Studienstart. Die Studierenden reisen regelmäßig zu den Präsenzphasen an (z.B. eine Woche pro Monat in Heilbronn oder dezentral), lernen dort in kleinen Gruppen, knüpfen Kontakte und bearbeiten praxisbezogene Aufgaben. Parallel nutzen sie digitale Plattformen (Moodle, E-Learning) für die Vor- und Nachbereitung. Während der gesamten Journey im Studium erhalten sie Unterstützung vom CAS (Studiengangsmanager, Professoren, Online-Ressourcen). Für das Unternehmen als Begleiter in dieser Phase: Man erlebt, wie der Mitarbeiter neues Wissen einbringt und Projekte im Betrieb mit Studieninhalten verknüpft. Bei Bedarf werden Feedbackschleifen mit dem CAS gezogen, um den Studienverlauf optimal zu gestalten (z.B. Abstimmung der Masterarbeitsthemen an Unternehmensprojekte).

- Graduation & Post-Experience (Abschluss und Bindung): Nach vier Semestern erreicht der Studierende das Ziel: Master-Thesis abgeben, Kolloquium bestehen, Masterurkunde erhalten. Es folgt die Abschlussfeier, die oft in festlichem Rahmen (z.B. Zeugnisverleihung am Bildungscampus) stattfindet. Für den Absolventen beginnt nun die Phase, das Erlernte voll im Beruf einzusetzen – oft ein Karrieresprung oder die Übernahme größerer Verantwortungen. Das CAS bleibt jedoch präsent: Über das Alumni-Portal, regelmäßige Treffen und eventuell weiterführende Kurse (eine Art Lifelong Journey) bleibt die Bindung bestehen. Zufriedene Absolventen empfehlen das CAS weiter oder kehren als Dozenten bzw. Mentoren zurück. Unternehmen, die gute Erfahrungen gemacht haben, schicken künftig weitere Mitarbeitende ins Programm. Somit endet die Customer Journey nicht abrupt, sondern geht in eine anhaltende Beziehung zur Marke über.

-

Wettbewerber

d_markt_sphaere_c_wettbewerber: Im Bereich berufsbegleitender Master- und Weiterbildungsprogramme steht das DHBW CAS im Wettbewerb mit verschiedenen Anbietern. Ein Vergleich zeigt, wie sich die Marke positioniert und von anderen abhebt.

- FOM Hochschule für Oekonomie & Management: Die FOM ist eine der größten privaten Hochschulen Deutschlands für Berufstätige. Sie bietet ebenfalls Masterstudiengänge neben dem Beruf an und hat ein dichtes Netz an Studienzentren. Im Unterschied zum DHBW CAS fehlt bei der FOM jedoch das duale Prinzip im engeren Sinne – die Studenten arbeiten zwar parallel, aber es gibt keine institutionalisierte Einbindung des Arbeitgebers in den Studienprozess. Das CAS kann hier mit seinem Modell punkten, bei dem Unternehmen als Duale Partner aktiv partizipieren und Projekte beisteuern. Preislich liegen FOM-Programme oft in ähnlicher Größenordnung oder etwas darunter, jedoch genießt das CAS den Vorteil der staatlichen Anerkennung und strengen Qualitätsstandards, was bei Personalern Vertrauen schafft.

- FernUniversität Hagen: Als staatliche Fernuni ermöglicht Hagen ein ortsunabhängiges Studieren und richtet sich ebenfalls an Berufstätige. Die Flexibilität ist hier maximal – Studierende können ihr Lerntempo weitgehend selbst bestimmen. Allerdings ist das Studium sehr theorie- und selbstlernorientiert, mit wenigen Präsenzelementen. Im Vergleich dazu bietet das DHBW CAS eine intensivere Betreuung und feste Struktur (was vielen hilft, am Ball zu bleiben) sowie den unmittelbaren Praxisbezug durch die Arbeitsintegration. Für Lernende, die Wert auf Networking und persönlichen Austausch legen, hat das CAS daher einen Vorsprung gegenüber dem eher anonymen Fernstudium.

- Steinbeis Hochschule / School of Management and Technology: Steinbeis bietet berufsintegrierte Studiengänge mit Projekt-Komponenten an, was dem Dualkonzept ähnelt. Studierende bearbeiten dort ein Projekt im Unternehmen als Teil ihres Studiums. Dieser Wettbewerber punktet mit Flexibilität und Innovationsnähe, ist aber privatwirtschaftlich organisiert. Das DHBW CAS dagegen kann mit seinem breiteren Fächerangebot (nicht nur Management, auch Technik und Soziales) und der öffentlichen Trägerschaft argumentieren. Zudem ist das DHBW-Netzwerk an Unternehmen größer und etablierter. Während Steinbeis-Programme oft einen sehr spezifischen Fokus haben, deckt das CAS ein breites Themenspektrum ab und kann so eine größere Zielgruppe ansprechen.

- Hochschulen mit berufsbegleitenden Masterprogrammen: Zahlreiche staatliche und private Hochschulen (z.B. Technische Hochschule Nürnberg mit berufsbegleitendem MBA, HS München oder diverse Fachhochschulen) bieten einzelne berufsbegleitende Studiengänge an. Diese sind direkte Mitbewerber in den jeweiligen Fachgebieten. Im Vergleich wird das DHBW CAS als Spezialist wahrgenommen, der sich ausschließlich auf berufsbegleitende Formate konzentriert und diese hochschulweit bündelt. Dadurch kann es Erfahrung und Ressourcen fokussiert einsetzen (z.B. eigene Organisationseinheit, gebündelte Vermarktung). Zudem hebt sich das CAS durch die enge Verzahnung mit einem bestehenden Bachelor-Dualsystem ab. Wo andere Hochschulen erst Partnerschaften mit Unternehmen für einen Weiterbildungsstudiengang aufbauen müssen, kann das CAS auf das Netzwerk von Hunderten, ja Tausenden Dualen Partnern zurückgreifen. Dies verschafft einen strukturellen Vorteil, etwa bei der Akquise von Dozierenden aus der Industrie oder Praxisprojekten.

- Weitere Weiterbildungsanbieter: Auch Angebote wie berufsbegleitende MBAs an Business Schools, IHK-Zertifikatslehrgänge oder Fernlehrgänge (z.B. über Anbieter wie AKAD oder ILS) konkurrieren um die Zeit und Finanzierung der Zielgruppe. Gegenüber einem MBA an einer renommierten Business School kann das CAS vor allem mit Praxisnähe und geringerem Kostenaufwand punkten. IHK-Lehrgänge sind zwar praxisnah und kostengünstig, führen aber nicht zu einem Hochschulgrad – hier positioniert sich das CAS als die Option, bei der man einen vollwertigen Masterabschluss erhält. Zusammengefasst bietet das DHBW CAS im Wettbewerbsvergleich ein einzigartiges Gesamtpaket: einen akkreditierten Masterabschluss, Praxisintegration, persönliche Betreuung und ein starkes Unternehmensnetzwerk.

-

Benchmarks

d_markt_sphaere_d_benchmarks: Bei der Betrachtung von Benchmarks für das DHBW CAS geht es um Kennzahlen und Vergleichsgrößen, die den Markterfolg und die Positionierung greifbar machen – etwa Marktanteile, Preisniveau oder Qualitätsindikatoren.

- Marktführerschaft im Dualsegment: Das DHBW CAS ist in Deutschland Wegbereiter des dualen Masterstudiums. In dieser Nische kann man es als Marktführer betrachten, da vergleichbare Angebote in Größe und Umfang rar sind. Mit rund 1.500+ Masterstudierenden (Studienjahr 2021/22) hat es sich innerhalb weniger Jahre eine signifikante Präsenz erarbeitet. Im größeren Kontext berufsbegleitender Master (wo auch Fern-Unis und private Hochschulen zählen) hält das CAS einen respektablen Anteil, besonders in Baden-Württemberg. Die DHBW insgesamt ist mit über 30.000 Studierenden die größte Hochschule des Landes, was den starken Rückhalt der Marke widerspiegelt.

- Preisgestaltung und Finanzierung: Die Studiengebühren am CAS liegen – gemessen an weiterbildenden Masterprogrammen – im mittleren Feld. Für vier Semester Master fallen etwa 15.000–20.000 € Gebühren an (Programm-abhängig, inkl. Materialien und Prüfungen). Im Vergleich: Ein MBA an einer privaten Business School kostet oft das Zwei- bis Dreifache, während ein konsekutiver Uni-Master nahezu gebührenfrei ist. Dieser Benchmark zeigt, dass das CAS einen Kompromiss zwischen Qualität und Zugänglichkeit sucht. Viele Studierende erhalten Unterstützung vom Arbeitgeber oder können steuerliche Vorteile nutzen, was die effektive finanzielle Belastung mildert.

- Qualitätsbenchmarks: Ein wichtiger Benchmark ist die Akkreditierung: Das DHBW CAS ist systemakkreditiert, was bedeutet, dass es ein geprüftes internes Qualitätssicherungssystem hat. Im CHE-Hochschulranking erzielen DHBW-Studienangebote regelmäßig Spitzenbewertungen bei Praxisnähe und Studentenzufriedenheit – ein Indikator, der auch für den Masterbereich relevant ist. Die geringe Abbrecherquote im dualen Master (deutlich niedriger als in vielen Fernstudiengängen) dient ebenfalls als Qualitätsmaßstab: Sie zeigt, dass Betreuung und Studienorganisation effektiv sind.

- Benchmark Partnernetzwerk: Mit Tausenden kooperierenden Unternehmen im DHBW-Verbund kann das CAS auf ein Benchmark-Setting zugreifen, das Konkurrenzangebote schwer erreichen. Zum Beispiel sind über 9.000 Firmen als Duale Partner registriert – eine Größe, die signalisiert, wie breit das Netzwerk ist. Dieser Wert dient als Benchmark für die Reichweite und Praxisverankerung des CAS: kein anderer Master-Anbieter in Deutschland hat ein vergleichbares Unternehmensnetzwerk als integralen Bestandteil.

- Alumni-Erfolg und Karriereimpact: Ein weicher, aber wichtiger Benchmark ist der Erfolg der Absolventen. Viele CAS-Absolvent*innen steigen zeitnah nach dem Abschluss in höhere Positionen auf oder übernehmen anspruchsvollere Projekte. Einige Unternehmen haben interne Statistiken, die zeigen, dass dual ausgebildete Master (CAS) überdurchschnittlich performen und lange im Unternehmen bleiben – solches Feedback dient dem CAS als Bestätigung und Benchmark für den eigenen Anspruch "berufsbegleitend = nachhaltig erfolgreich". Auch die Anzahl der Alumni, die später als Dozenten oder Mentoren zurückkehren, lässt sich als Indikator für Identifikation und Zufriedenheit heranziehen.

Umfeld

Die grundlegende Einheit, die alle anderen Elemente zusammenhält.

Umfeld für DHBW Center for Advanced Studies

-

Gesellschafts- und Konsumenten-Trends

e_umgebung_a_gesellschafts_und_konsumenten_trends: Verschiedene gesellschaftliche Trends und Veränderungen im Konsumverhalten beeinflussen die Marke DHBW CAS maßgeblich, da sie bestimmen, welche Erwartungen potenzielle Studierende und Partner an eine moderne Weiterbildungsinstitution haben. Das CAS reagiert aktiv auf diese Strömungen, um relevant zu bleiben.

- Akzeptanz lebenslangen Lernens: In der Gesellschaft hat sich fest verankert, dass man ständig weiterlernen muss ("Life-long Learning" als Lebensgefühl). Menschen wechseln häufiger den Job oder passen sich neuen Aufgaben an, was kontinuierliche Weiterbildung erforderlich macht. Dieser Trend spielt dem CAS in die Karten: Die Marke positioniert sich als Antwort auf den Wunsch, sich auch nach einigen Berufsjahren noch akademisch weiterzuentwickeln. Studierende kommen mit der Selbstverständlichkeit zum CAS, dass Lernen nie aufhört – eine Haltung, die das CAS teilt und fördert.

- Digitaler Lifestyle: Konsumenten sind es heute gewohnt, vieles online und flexibel zu erledigen – sei es Shopping, Banking oder Lernen. Sie erwarten von einer Bildungseinrichtung digitale Services: Online-Bewerbung, virtuelle Info-Events, E-Learning-Module und vielleicht sogar die Möglichkeit, Teile des Studiums remote zu absolvieren. Das DHBW CAS reagiert auf diesen Trend mit einem modernen Webauftritt, digitalen Beratungsangeboten und Lernplattformen, die ein ortsunabhängiges Studium erleichtern. So bleibt die Marke anschlussfähig an die Lebensrealität einer digital geprägten Generation.

- Work-Life-Balance und New Work: Der Wert von Work-Life-Balance ist gesellschaftlich gestiegen. Berufstätige Millennials und die Gen Z achten darauf, dass Weiterbildung sich mit ihrem Privatleben vereinbaren lässt. Zugleich propagieren viele Unternehmen "New Work"-Konzepte, die flexibles Arbeiten unterstützen – dazu passt ein flexibles Studienmodell. Das CAS-Programm mit punktuellen Präsenzphasen und ansonsten Selbststudium fügt sich in diese Erwartung. Es erlaubt den Studierenden, ihren Lernrhythmus mit Beruf und Familie abzustimmen, was ein wichtiger Pluspunkt im Konsumentenerleben ist.

- Steigender Stellenwert von Abschlüssen: Obwohl praktische Skills zählen, beobachtet man gesellschaftlich nach wie vor eine starke Orientierung an formalen Abschlüssen. Ein Master wird in vielen Branchen als Standard oder zumindest als Karrierebeschleuniger gesehen. Dieser Trend treibt berufstätige Akademiker dazu, einen Masterabschluss anzustreben, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das CAS ist genau auf diese Motivation ausgerichtet: Es liefert den begehrten akademischen Grad in einem Format, das sich mit laufenden Jobs vereinbaren lässt. Damit befriedigt es den "Konsumentenwunsch" nach einem höheren Abschluss ohne Aufschub der Karriere.

- Individualisierung der Bildungswege: Konsumenten von heute erwarten zunehmend personalisierte Angebote – auch in der Bildung. Weg vom Einheitsstudium, hin zu individuell kombinierbaren Modulen und Lernpfaden. Gesellschaftlich zeigt sich dies im Boom von MOOCs, personalisierten Lern-Apps und modularen Trainings. Das DHBW CAS greift diesen Trend auf, indem es seinen Studierenden viele Wahlmöglichkeiten bietet (siehe modulare Struktur mit Wahlmodulen) und flexible Einstiegspunkte (man kann z.B. mit einem Certificate of Advanced Studies beginnen und später zum Master ausbauen). Damit entspricht die Marke dem Wunsch der Lernenden nach Kontrolle über den eigenen Bildungsweg.

-

Dynamiken und Trends im Markt

e_umgebung_b_dynamiken_trends_im_markt: Im Marktsegment der Hochschule – dem berufsbegleitenden, praxisorientierten Studium – gibt es stetige dynamische Entwicklungen. Diese betreffen sowohl die Angebotsseite (Hochschulen) als auch die Nachfrage und beeinflussen strategisch die Ausrichtung des DHBW CAS.

- Zunahme neuer Anbieter und Programme: Der Markt für berufsbegleitende Master wird immer vielfältiger. Universitäten, Fachhochschulen und private Bildungsinstitute lancieren kontinuierlich neue Programme, um den Bedarf zu decken. Diese Dynamik führt zu einem breiteren Angebot, aber auch zu einem Verdrängungswettbewerb. Für das DHBW CAS bedeutet das: Es muss sein Profil – dual, praxisnah, flexibel – stark kommunizieren und sein Programmportfolio agil erweitern, um im Markt tonangebend zu bleiben. Etablierte Anbieter bauen zudem ihre Angebote aus (z.B. eine Fernhochschule, die plötzlich Präsenzworkshops anbietet, oder eine klassische Uni, die einen Teilzeitmaster startet).

- Technologie-Integration in der Bildung: Der Trend zu digitaler Bildung ist nicht statisch, sondern beschleunigt sich. Künstliche Intelligenz, Lernanalytics und virtuelle Realität halten Einzug in Lernprozesse. Hochschulen experimentieren mit KI-basierten Tutoren oder VR-Laboren. Das CAS befindet sich in einem Umfeld, wo solche Innovationen schnell zum Standard werden könnten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, beobachtet es diese Entwicklungen genau und integriert passende Technologien in seine Lehre. Die COVID-19-Pandemie hat zudem die Akzeptanz von Online-Lehre erhöht – dieser Schwung in Richtung Hybridmodelle prägt das Marktsegment nachhaltig.

- Internationalisierung des dualen Prinzips: Auf Marktseite zeichnet sich ab, dass das duale Studienkonzept (bislang stark in Deutschland verankert) international auf Interesse stößt. Initiativen wie EU4Dual oder bilaterale Hochschulkooperationen könnten dazu führen, dass künftig auch ausländische Institutionen duale Masterprogramme aufsetzen. Das DHBW CAS agiert hier in einem Feld, das sich perspektivisch globaler öffnen wird. Das Marktsegment könnte in Zukunft transnationale Programme umfassen, Austauschformate für berufsbegleitende Studierende etc. – eine Entwicklung, bei der das CAS entweder Vorreiter sein oder Konkurrenz aus dem Ausland bekommen kann.

- Arbeitgeberforderungen und Curriculumanpassungen: Dynamisch ist auch, wie schnell sich Kompetenzanforderungen im Markt ändern. Hochschulen müssen ihre Curricula immer schneller an neue Skills anpassen (z.B. Data Literacy, Nachhaltigkeits-Know-how, agile Methoden). Das CAS hat zwar den Vorteil des steten Austauschs mit Unternehmen, aber es muss diese Feedbackschleifen nutzen, um sein Curriculum alle paar Jahre upzudaten. Markttrends wie der Hype um bestimmte Abschlüsse (z.B. MBA vs. spezialisierter Master) können Einfluss darauf haben, welche Programme gefragt sind. Das CAS beobachtet daher laufend die Immatrikulationszahlen je Studiengang und passt bei Bedarf Kapazitäten an oder entwickelt neue Vertiefungen.

- Professionalisierung und Standards: Mit der Reifung des Marktsegments entstehen zunehmend Standards und Gütesiegel (z.B. spezielle Akkreditierungen für berufsbegleitende Programme, Rankings, Zertifikate für Digital Learning). Die Hochschulen professionalisieren ihr Marketing und Service, um Weiterbildungsstudierende zu gewinnen. Das DHBW CAS bewegt sich in diesem Umfeld und muss mit einem professionellen Auftritt (z.B. schnelle Responsiveness bei Anfragen, transparenter Studienablauf, hochwertige Infrastruktur am Bildungscampus) mithalten. Die Benchmark für "gute Weiterbildung" wird durch Best Practices im Markt immer höher gelegt – diese Dynamik spornt das CAS an, sich stetig zu verbessern und neue Trends nicht zu verschlafen.

Neugierig, was KI für Ihre Marke noch alles kann?

Das von der KI erstellte Markenbild stimmt nicht?

Echte

Einzigartigkeit

braucht mehr als Daten.

Stefan Horn

Geschäftsführer

und

Leiter Digitale Kommunikation

horn@beaufort8.de